Наиболее распространенные экзамены при поступлении:

- Русский язык

- Математика (базовый уровень)

- Биология - по выбору вуза

Сельскохозяйственное производство является отраслью хозяйства, которая направлена на обеспечение запросов населения относительно продовольствия и сырья для ряда промышленных предприятий. Это отрасль является одной из самых главных, и она представлена в любой стране.

Специальность 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» отражает трудовые процессы, которые зародились еще в древние времена.

Ведь даже, к примеру, при забое скота необходимо сделать все быстро и правильно, что становится особенно важным в условиях непрерывного производственного процесса. Современный спрос часто превышает предложение, поэтому специалисты данного направления изучают все аспекты производства и должны уметь поддерживать интерес к своей продукции на рынке.

Условия поступления

Для того чтобы начать обучение по данной специальности, необходимо ознакомиться с перечнем экзаменов, которые понадобится сдать. Всего нужно сдать три экзамена:

- русский язык,

- биологию,

- математику.

Какие именно предметы сдавать, необходимо узнать непосредственно в вузе. Это связано с тем, что математику часто заменяют на химию по решению учебного заведения.

Будущая профессия

Российская Федерация является аграрной страной, поэтому все перерабатывающие предприятия и фермерские организации нуждаются в квалифицированных кадрах. Выпускники вузов по данному направлению получают углубленные знания относительно:

- культур сельского хозяйства;

- почвы, ее пригодности к высадке семян и взращиванию культур;

- технологических процессов производства, обработки и хранения продукции растительного и животного происхождения.

После окончания вуза выпускники могут заниматься как научной деятельностью, разрабатывая новые уникальные технологии производства, так и занимать различные должности в государственных и частных организациях.

Куда поступать

Поступление на данную специальность предлагают следующие вузы Москвы и других городов:

Поступление на данную специальность предлагают следующие вузы Москвы и других городов:

- Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева;

- Российский государственный аграрный заочный университет;

- Оренбургский государственный аграрный университет;

- Российский университет кооперации;

- Астраханский государственный университет7

Всего в Российской Федерации существует больше 60 учебных заведений, в которых возможно обучение по данной специальности.

Сроки обучения

В зависимости от того, на какую форму обучения поступает выпускник школы, он будет получать образование от 4 до 5 лет.

Изучаемые дисциплины

В процессе обучения основными изучаемыми дисциплинами станут:

- морфология и физиология сельскохозяйственных животных;

- земледелие, почвоведение и агрохимия;

- биохимия продукции сельского хозяйства;

- производство продукции животного происхождения;

- производство продукции растительного происхождения;

- стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции;

- физиология растений;

- технология производства, обработки и хранения продукции и др.

Приобретаемые навыки

По окончании обучения квалифицированный кадр будет обладать всеми необходимыми знаниями и умениями, которые позволят ему стать востребованным специалистом на современном рынке труда. Выпускники вузов смогут выполнять:

Также квалифицированные кадры могут заниматься руководством коллектива, принятием предпринимательских решений. В компетенцию специалистов входит также разработка бизнес-планов, проведение маркетинговых мероприятий и поддержание интереса к продукту на рынке.

Перспективы трудоустройства по профессии

Для того чтобы узнать, кем работать после окончания обучения по специальности 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», необходимо ознакомиться с перечнем возможных должностей:

- заготовитель;

- диагност;

- частный консультант;

- лаборант;

- оценщик;

- маркетолог;

- технолог по производству сельскохозяйственной продукции;

- специалист по качеству;

- товаровед и пр.

Выпускник вуза может также открыть собственное производство и заняться частным бизнесом. Также есть возможность устроиться на работу в государственное предприятие, либо же в частную компанию. Бакалавр данной специальности востребован как на отечественном, так и на зарубежном рынке труда.

Зарплата молодого специалиста в Москве составляет от 30 тысяч рублей. С ростом опыта повышается спрос на специалиста в различных предприятиях, и растет уровень его заработной платы.

Преимущества обучения в магистратуре

Часто студенты после того как заканчивают бакалавриат, продолжают свое обучение в магистратуре. Это дает им возможность получить углубленные знания относительно технологии производства сельскохозяйственной продукции. Также магистратура предусматривает практику студентов, которая может осуществляться как на отечественных производствах, так и на зарубежных в зависимости от действующих договоренностей вуза.

После окончания магистратуры квалифицированным кадрам гарантировано трудоустройство в службе по охране растений, департаментах по защите окружающей среды, озеленительных хозяйствах, в организациях по переработке мясомолочной продукции и пр. Нередко после окончания магистратуры студенты поступают в аспирантуру и докторантуру, чтобы в будущем посвятить себя науке.

На крупных специализированных предприятиях значительная часть сельскохозяйственной продукции, предназначенной для реализации, подвергается не только товарной доработке, но и промышленной переработке. Это относится прежде всего к малотранспортабельной продукции, а также к продукции, предназначенной для реализации непосредственно в торговую сеть и на предприятия общественного питания. Переработке подвергается также продукция, произведенная на сельскохозяйственных предприятиях и в крестьянских (фермерских) хозяйствах, удаленных от перерабатывающих предприятий и имеющих плохие пути сообщения.

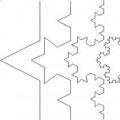

На практике сложились два варианта организации переработки собственного сельскохозяйственного сырья в готовую продукцию, которые используются как крупными сельскохозяйственными предприятиями, так и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и хозяйствами населения (слайд)

Первый вариант - сельскохозяйственные товаропроизводители поставляют сырье на действующие перерабатывающие предприятия на давальческих началах и получают от них обусловленную договором долю готовой продукции. Однако готовая продукция в этом случае нередко получается дорогой, по этой причине она не всегда конкурентоспособна на рынке. Поэтому товаропроизводители предлагают на переработку давальческое сырье преимущественно растительного происхождения (зерно, сахарную свеклу, семена масличных культур).

Второй вариант - товаропроизводитель пытается самостоятельно или путем кооперации с другими предприятиями построить небольшой и сравнительно недорогой цех по переработке сырья и выйти с готовой продукцией на рынок. Предварительно следует ответить на такие вопросы: каковы емкость рынка по интересующему нас товару, его насыщенность товарами-аналогами, сколько имеется конкурентов, каков уровень их цен на аналогичную продукцию, каковы будут издержки производства и станет ли товар с этим уровнем издержек конкурентоспособным; какие потребуются инвестиции для организации перерабатывающего производства, каковы их источники, срок окупаемости и т. д.

Основными факторами, стимулирующими развитие перерабатывающих производств на сельскохозяйственных предприятиях, являются (слайд):

Важным стимулом к созданию перерабатывающих производств на сельскохозяйственных предприятиях является то, что система цен на сельскохозяйственное сырье не соответствует системе цен на продукцию, производимую из него. Так, производить и реализовывать зерно, скот на мясо и другое сырье - это значит работать в убыток или получать лишь минимальный уровень рентабельности (по отношению к полной себестоимости реализованной продукции), тогда как производить и реализовывать печеный хлеб, колбасные изделия или копчености несравненно более выгодно. По этой причине сельскохозяйственные товаропроизводители, имеющие возможность приобрести необходимые средства производства и обладающие достаточно обширным рынком сбыта продукции, стремятся сами перерабатывать ее.

Еще одна причина, по которой сельскохозяйственные предприятия пытаются организовать у себя переработку товарной продукции, - взаимные неплатежи, в том числе со стороны государства. Продав переработанную продукцию, товаропроизводитель получает наличные деньги и может сразу пустить их в оборот.

Предприятие, предполагающее организовать у себя промышленную переработку сельскохозяйственной продукции, должно иметь детально разработанный бизнес-план. Следует так организовать производство, чтобы вложения окупились в максимально короткий срок; возможно, это лучше всего сделать в кооперации с другими товаропроизводителями.

Для переработки плодоовощной продукции могут быть созданы цехи по выработке консервов, соков и др., что позволит более полно использовать произведенную продукцию, сократить потери, увеличить массу выручки и в итоге повысить уровень рентабельности отрасли. Переработка плодоовощной продукции непосредственно в местах производства способствует обогащению ассортимента в продовольственных магазинах, особенно в зимне-весенний период. На некоторых сельскохозяйственных предприятиях в таких цехах осуществляется переработка также дикорастущей продукции (плодов, ягод, грибов и т. д.).

В отраслях животноводства наибольшее распространение получила переработка на сельскохозяйственных предприятиях продукции птицеводства. Данная отрасль сосредоточена преимущественно на птицефабриках с большими объемами производства, что позволяет организовать на месте крупномасштабную переработку продукции.

Ряд сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств имеют в своем составе цехи по переработке молока.

Схема первичной обработки и переработки молока представлена на слайде

В зависимости от расположения предприятия относительно рынка сбыта и степени насыщенности рынка теми или иными видами молочной продукции они могут производить либо питьевое молоко, либо продукты, способные выдержать дальние и длительные перевозки, - сливочное масло, сыры, молочные консервы и др. Производство питьевого молока (разливного или расфасованного в мелкую тару - бутылки, пакеты и др.) получило распространение на сельскохозяйственных предприятиях, осуществляющих реализацию молока по договорам непосредственно в торговую сеть, на предприятия общественного питания или через собственную торговую сеть (магазины, палатки и т. д.).

Промышленная переработка мяса (крупного рогатого скота, свиней и др.) на сельскохозяйственных предприятиях и в крестьянских (фермерских) хозяйствах в настоящее время не получила широкого распространения . Однако если сельскохозяйственные товаропроизводители имеют возможность реализовывать продукцию по ценам, складывающимся на рынке, переработка мяса непосредственно в местах производства становится вполне возможной. Об этом свидетельствует опыт работы сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, расположенных вблизи крупных городов и в курортных зонах.

При создании мясоперерабатывающих производств в составе сельскохозяйственных предприятий должно предусматриваться применение технологий, обеспечивающих глубокую переработку мяса и использование отходов производства. По подсчетам специалистов, производство разделанного и расфасованного мяса уменьшает его потери на 25%, а затраты на хранение и транспортировку - в 2-2,5 раза. В результате при том же объеме поступающего на переработку скота можно увеличить выход мясных продуктов в 1,5-2 раза. Между тем потери крови даже на мясокомбинатах достигают 30 %, а на более чем половине их нет цехов по выработке мясо-костной муки.

Прежде чем создавать на сельскохозяйственных предприятиях цехи по промышленной переработке продукции, необходимо провести тщательную организационную – экономическую оценку проекта (слайд) с точки зрения наличия сырьевой базы, емкости рынка и его заполненности этой продукцией в свежем виде, наличия постоянного и сезонного спроса на продукцию переработки (консервы и др.). Обязательно должна быть проведена экономическая оценка предполагаемого вида деятельности. Экономическая эффективность переработки определяется сопоставлением выручки от реализации переработанной продукции с выручкой, которая могла быть получена от реализации свежей продукции; необходимо учесть также увеличение затрат, связанных с переработкой продукции, ее хранением и доведением до потребителя.

Вместе с тем должно быть обеспечено наиболее полное и эффективное использование уже существующих производственных мощностей, приняты меры к увеличению объемов и удешевлению переработки сырья на действующих перерабатывающих предприятиях. Один из возможных путей - реорганизация перерабатывающих предприятий, действующих, как правило, в форме закрытых акционерных обществ, в открытые акционерные общества, в числе акционеров которых будут производители сельскохозяйственной продукции.

Министерство образования и науки Республики Казахстан

КАЗАХСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Т. РЫСКУЛОВА

Кафедра: «Экономика»

ПРАКТИКА

по дисциплине «Агробизнес»

Тема: «Переработка и реализация сельскохозяйственной продукции

Проверила: Жайлаубаева Ж.А.

Выполнила: Туйебаева И.

Специальность: экономика

Группа: 343

Алматы, 2014 г.

Переработка и реализация сельскохозяйственной продукции

Значительная часть сельскохозяйственной продукции, прежде всего малотранспортабельной и скоропортящейся, перерабатывается в цехах хозяйств. Там, где таких цехов нет, ее используют нерационально; значительная часть продукции теряется, продается по ценам, не возмещающим затраты на производство, или скармливается скоту. Следует, однако, учитывать, что эффективность переработки сырья в местах его производства ниже, чем на специализированных предприятиях пищевой промышленности. Например, выход подсолнечного масла в цехах сельскохозяйственных предприятий составляет 25-30 %, а на заводах - 38-40 %, выход яблочного сока - соответственно 5660% и 90 %. В цехах сельхозпредприятий ниже производительность труда и уровень рентабельности переработки. К основным причинам низкой экономической эффективности переработки продукции в местах ее производства относятся: низкая конкурентоспособность производимой продукции, низкий выход продукции переработки из сырья, высокая себестоимость сельскохозяйственного сырья, низкие цены реализации, в том числе из-за недостаточного маркетинга, отсутствие государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

За последние два года коэффициент использования производственных мощностей на предприятиях пищевой промышленности Республики Казахстан резко снизился; в некоторых отраслях он составляет всего 83-84 %. Прежде всего, это обусловлено медленным подъёмом производства на сельскохозяйственных предприятиях, на долю которых приходится 95-98% всего закупаемого сырья.

Хотя перерабатывающие предприятия не могут в нынешних условиях полностью использовать свои мощности, их экономическое положение значительно лучше, чем у сельскохозяйственных производителей. В частности, цены на их продукцию растут гораздо быстрее, в том числе при содействии торговых организаций. Многие из них фактически являются монополистами и могут обеспечить себе выгодные экономические условия в отношениях с поставщиками сырья.

Сложившиеся цены гарантируют рентабельную деятельность большинства предприятий пищевой промышленности и торговли, тогда как производство многих видов сельскохозяйственной продукции остается убыточным. По Центральному Казахстану в 2008 г. откорм крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях был убыточным (уровень рентабельности минус 29%), тогда как его переработка давала 15% прибыли, а рентабельность торговли составила 40 %. В итоге производители сырья осуществляют 60-75 % всех затрат на производство конечного продукта, но достается им лишь 35-40 % розничной цены. Другими словами, они вынуждены отдавать свой продукт за полцены.

Тем не менее и в перерабатывающей промышленности ситуация не самая лучшая. Достигнутый уровень, рентабельности не позволяет вести расширенное воспроизводство в течение 2006-2008 х гг.он снизился на 14%. В 2008 г. предприятия пищевой промышленности получили прибыль в размере 27,2 млн. тенге., в 2006 г.41,4 млн. тенге. Сельскохозяйственные предприятия также получили прибыль, но значительно меньше (соответственно 14,6 и 2,2 млн. тенге.), а общий уровень рентабельности был 9% и 1 %. В 2008г. убыточных предприятий в пищевой промышленности было 35 %, в сельском хозяйстве - 51%; в 2006 г. соответственно 32 и 55 %.

Снижение рентабельности производства в перерабатывающей промышленности было вызвано опережающими темпами роста себестоимости продукции по сравнению с ценами на нее.

Глубокий спад в отрасли стал следствием целого комплекса причин, главные из которых - необеспеченность предприятий качественным сырьем в результате разрушения сложившихся сырьевых зон; постоянное повышение цен на энергоносители и тарифов на железнодорожные перевозки; несовершенство системы взаиморасчетов между предприятиями АПК; высокая плата за пользование кредитами; недостаточная предпринимательская активность руководителей предприятий; низкая платежеспособность населения.

Сырьевая зона перерабатывающего предприятия - это совокупность хозяйств, которые производят сырье, территориально примыкают к перерабатывающему предприятию и имеют с ним устойчивые производственно-экономические связи. Хозяйства такой зоны должны иметь рациональную структуру посевов сельскохозяйственных культур и поголовья скота, полностью удовлетворять потребности перерабатывающего предприятия в сырье, обеспечивать минимальные затраты на его транспортировку.

Одной из целей государственной политики в сельском хозяйстве является обеспечение населения страны высококачественными продуктами питания. К потенциальным «точкам роста» в аграрной сфере Центрального Казахстана относятся производство пшеницы, подсолнечника, овощей, рапса, мяса. Невысокое качество отечественной продукции, отсутствие современного маркетинга и дисциплины поставок усугубляют состояние аграрной сферы республики и ведут не только к потере традиционных рынков сбыта в странах СНГ, но и к угрозе продовольственной безопасности страны. Нарастает импорт мясных продуктов, животного и растительного масла, сахара и происходит сокращение объемов экспорта шерсти и кожевенного сырья. Уменьшение объемов поставок сельскохозяйственного сырья приводит к простою казахстанских перерабатывающих предприятий.

В условиях нормально функционирующей системы материально-технического обеспечения (в первую очередь, энергоресурсами и транспортом) данная функция обуславливает формирование справедливых цен на рынке сельскохозяйственной продукции, обеспечивающих рентабельность продукции и обеспеченных платежеспособным спросом населения. Опыт многих стран показывает зависимость сельских товаропроизводителей от государства. Несмотря на то, что аграрный комплекс вносит значительный вклад в ВВП, сельскохозяйственное производство не способно полностью самофинансироваться в условиях рыночных отношений, обеспечить рост эффективности сельскохозяйственного производства. Эта функция является прямым следствием закона экономии ресурсов и действует независимо от состояния законодательной базы, степени обеспеченности ресурсами и других внешних условий. Частными случаями действия этой функции являются: снижение издержек производства, повышение качества продукции, получение прибыли производителями сельскохозяйственной продукции, развитие научно-технического прогресса; обеспечение развития и совершенствования межхозяйственных связей. Действие данной функции также направлено на повышение эффективности сельскохозяйственного производства. Выделение ее в отдельную функцию обусловлено тем, что ее действие не ограничивается границами одного предприятия или группы предприятий, а охватывает весь агропромышленный комплекс (производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции) и некоторые другие отрасли народного хозяйства (общественное питание, машиностроение, транспорт, связь и т.д.). По причине неплатежеспособности сельского хозяйства во многом остается невостребованной продукция сельскохозяйственного машиностроения, химической промышленности и других отраслей, неразрывно связанных с селом. Требуется обеспечить четкую работу механизма стимулирования развития села по приоритетным направлениям: по обеспечению машинно-тракторным парком, научными разработками, оказанию поддержки сельской региональной инфраструктуре.

Все многообразие рынков, функционирующих в сельском хозяйстве, можно объединить в следующие четыре группы: рынок материально-технических ресурсов для сельского хозяйства, рынок сферы услуг, рынок сферы торговли (маркетинговых услуг), сельскохозяйственные рынки (рынки собственно сельскохозяйственной продукции).

Рынок материально-технических ресурсов обеспечивает сельскохозяйственные предприятия необходимой техникой и материально-производственными запасами для обеспечения сельскохозяйственного производства. В данном рынке можно выделить четыре основных сегмента: рынок сельскохозяйственных машин и механизмов, рынок материально-производственных запасов (топливо, энергия, промышленное сырье и материалы), рынок минеральных удобрений, рынок кормов для животноводства.

Нетрудно заметить, что три первых сегмента являются внешними -продукция, которая реализуется на этих рынках, производится за пределами сельскохозяйственной отрасли. Рынок кормов возникает внутри одной отрасли - покупателем выступает животноводство, а продавцом -растениеводство. Более того, в условиях осуществления комплексного производства сельскохозяйственной продукции на крупных специализированных предприятиях (комбинатах) этот рынок может и вовсе отсутствовать.

На рынке сферы услуг сельскохозяйственные предприятия Центрального Казахстана обеспечиваются услугами, необходимыми для обеспечения производственного процесса. В числе этих услуг можно выделить: информационные (включая услуги связи), консалтинг, научно-исследовательские (включая элитное семеноводство), технические (в том случае, когда сельскохозяйственное предприятие использует технические мощности специализированных предприятий), ветеринарные, мелиоративные, изыскательские и землеустроительные; и др.

Рынок сферы торговли возникает тогда, когда сельскохозяйственное предприятие не реализует продукцию самостоятельно, а прибегает к услугам специализированных торговых организаций.

На этом рынке могут оказываться следующие виды услуг: услуги дилерских и дистрибьюторских организаций, услуги предприятий оптовой и розничной торговли, услуги предприятий общественного питания, услуги предприятий переработки.

На муниципальных рынках «Шыгыс», «Гасыр» оптовой торговли г. Караганды сельскохозяйственные предприятия самостоятельно реализуют полученную продукцию. Отказ от услуг рынка сферы торговли может быть обусловлен отсутствием в данном регионе соответствующих организаций, но чаще всего причиной этому является желание сельскохозяйственного предприятия избежать прямых и вмененных материальных потерь, связанных с оплатой подобных услуг, а также с потерями на ценах реализации.

В силу потребностей процессов производства и реализации сельскохозяйственной продукции, предприятия аграрного сектора вынуждены принимать: участие в деятельности большей части из перечисленных рынков. Это участие требует дополнительных организационных преобразований и материальных затрат, связанных с их осуществлением.

Вообще растениеводство в Центральном Казахстане можно условно разделить на подотрасли: производство зерна, производство масличных культур, производство картофеля и овощей, выращивание плодов и ягод. Технология производства и реализации продукции в каждой из подотраслей отличается собственной спецификой. Кроме того, на выбор сельскохозяйственных культур, которые в данных условиях будут наиболее рентабельными, большое влияние оказывают природно-климатические факторы, развитие транспортной связи, наличие в регионе перерабатывающих предприятий, ориентированных на переработку тех или иных культур, а также распространяются или нет на культуры меры государственной поддержки.

Разумеется, основным фактором, который должен учитываться при выборе основной культуры, предполагаемой выращивать в создаваемом или реформируемом хозяйстве, являются природно-климатические условия (наиболее естественным представляется выбор на основе сравнения фактической эффективности культур, традиционных для региона с плановой эффективностью других культур, выращивание которых в регионе возможно.

Организация переработки сельскохозяйственной продукции, а именно, послеуборочная переработка зерна на току предусматривает следующие операции:

- Первичная очистка;

- Временное хранение влажного сырья;

- Сушка зерна;

- Вторичная очистка зерна;

- Сортировка зерна.

Поступающее на зернотоки свежеубранное зерно характеризуется высоким уровнем влажности, средние показатели которого могут достигать 25%, а в отдельно взятые влажные годы и выше. Уровень влажности находящихся в зерновом ворохе сорных примесей может достигать более 45%. В процессе хранения подобного зерна в его составе происходит перераспределение уровня влажности между зерном и примесями, что в результате приводит к значительному увеличению уровня влажности зерна и, соответственно, провоцирует дополнительные затраты на его сушку.

В зависимости от вида сырья, а также используемой технологии и получаемой продукции, в процессе переработки плодов и овощей количество образующихся при их очистке, резке, прессовании, протирании и прочих операциях, отходов может достигать 50%. Именно поэтому для достижения максимально рационального использования сырья необходимо минимизировать количество отходов. Несмотря на то, что полностью избежать образования отходов невозможно, так как даже самая эффективная организация переработки сельскохозяйственной продукции не может исключить образования в процессе переработки плодов и овощей кожуры семян, косточек, выжимок и прочего. Все перечисленные отходы наравне с полезной массой плодов и овощей также содержат ценные питательные вещества: витамины, органические кислоты, сахар, белковые, пектиновые вещества и прочее.

Эффективная организация переработки сельскохозяйственной продукции с целью максимального уменьшения отходов производства и увеличения объемов готовой продукции напрямую зависит от следующих факторов:

- Сорт перерабатываемой продукции;

- Методы переработки продукции;

- Вида агротехники и пр.

Технологии переработки продукции

Ресурсосберегающая технология предусматривает предварительный подбор предназначенных для целевой переработки сортов, от которых в результате и будет зависеть качество и количество готовой продукции, а также расход сырья. Основным критерием уровня количества отходов является форма перерабатываемой продукции.

Так, обладающие гладкой поверхностью, крупные шарообразные плоды томатов образуют минимум на 3% меньше отходов, чем их мелкие аналоги с неровной поверхностью. Оптимальным вариантом для квашения являются обладающие неглубоким вхождением кочерыги, плотные кочаны капусты из расчета того, что чем крупнее кочан, тем меньше отходов переработки.

В процессе переработки косточковых плодов основные отходы составляют косточки, массовая доля которых от массовой доли плодов может колебаться в самом широком диапазоне. В качестве примера можно привести:

- Абрикосы, у которых, в зависимости от сорта, массовая доля косточек может варьироваться от 5 до 12%;

- У персиков – от 6 до 12%;

- У слив – от 4 до 7%.

При производстве повидла или джема, основным критерием является уровень содержания в исходном сырье пектиновых веществ, а также их желирующая способность. В том случае, если в исходном материале низкий уровень пектина или желирующей способности, в процессе переработки данного сырья добавляют пектиновый концентрат.

Роль агротехники в переработке сельхоз продукции

Немаловажную роль в процессе минимизации количества отходов переработки играет агротехника, так как, в случае неправильной или несвоевременной обработке огородов или садов против болезней и вредителей, плоды деформируются. А это в результате приводит не только к значительному снижению количества урожая, но и к снижению уровня качества и лежкости сырья и впоследствии к увеличению уровня отходов.

Кроме этого, в случае неквалифицированной обрезки садов, значительно уменьшается размер плодов с обязательным снижением уровня сахара и повышением уровня кислотности, что также приводит к дополнительному расходу сахара во время переработки сырья. Результатом выращивания корнеплодов на плотных почвах становится деформация и излишнее разрастание плодов, что впоследствии значительно усложняет процедуру их очистки и, соответственно, увеличивает количество отходов. Неправильный или несвоевременный полив капусты приводит к растрескиванию кочанов, в результате чего резко возрастает количество отходов при их очистке. Кроме этого, присутствующее при уборке, транспортировке и закладке на хранение, травмирование плодов и овощей также значительно увеличивает количество отходов при подготовке сырья к переработке.

Существенную роль в рациональном применении сырья играет метод комплексной переработки, обеспечивающий либо максимальную минимизацию количества отходов, либо их полное исключение посредством изготовления из одного сырья нескольких видов продукции, с последующим использованием неизбежно образующихся отходов в качестве корма для домашних животных.

Методы консервирования плодов и овощей

Стерилизация

Организация переработки сельскохозяйственной продукции, и в частности, методом тепловой стерилизации определяется уровнем температуры и продолжительностью ее воздействия на сырье, из расчета того, что чем выше уровень температуры, тем меньше продолжительность процедуры стерилизации. Основным предназначением процедуры стерилизации является сохранение качества некоторых видов консервов, для чего следует учитывать особенности консервируемого продукта и соблюдать все режимы процедуры стерилизации, и в частности тщательную мойку сырья, бланшировку, обработку антисептиками и прочее.

Данные процедуры способствуют смягчению режимов стерилизации. Немаловажным факторов эффективности процедуры стерилизации являются санитарно-гигиенические условия, в которых она осуществляется. Длительность срока хранения консервов напрямую зависит от правильности и эффективности выполнения процедуры стерилизации сырья.

Пастеризация

Процедуру пастеризации, предусматривающую прогревание при уровне температуры ниже +100 0 С, в большинстве случаев используют для продуктов с высоким уровнем естественной или искусственно созданной посредством уксуса кислотностью, в частности при мариновании продуктов.

Для продуктов с невысоким уровнем кислотности применяют метод стерилизации, предусматривающей нагрев при температуре от +100 0 С и выше. Метод стерилизации предусматривает, что для каждого вида консервов в различных по емкости банках или бутылках будет применяться определенная длительность и температура стерилизации. Так как в случае недостаточной стерилизации или пастеризации по прошествии нескольких дней в банках начнут развиваться жизнеспособные споры, из которых впоследствии появятся новые колонии микробов разлагающих пищевые продукты. Данный процесс сопровождается выделение газов, образующих излишнее давление в банках, в результате чего они вспучиваются и взрываются.

Технология прогрева консервов

В большинстве случаев для прогрева консервов можно использовать любую металлическую посуду, оснащенную крышкой: кастрюлю, ведро, бачок и прочее, подходящее для удобного размещения банок. Во избежание местного перегрева стекла банки и последующего растрескивания, на дно емкости укладывают металлическую решетку или в альтернативном варианте кусок ткани. После чего в емкость заливают воду, нагревают ее до температуры от +40 0 С до +700 0 С, в зависимости от уровня температуры в закладываемых банках, и уже после этого помещают в емкость банки из расчета, что уровень воды не должен превышать плечиков банки. Затем емкость накрывают крышкой и доводят воду до состояния кипения с учетом того, что момент закипания и является началом процесса стерилизации, продолжительность которой напрямую зависит от вида консервируемой продукции, степени ее кислотности и измельчения, а также объема банки.

Продолжительность процесса стерилизации указывается в рецептуре для каждого конкретного вида продукта. По завершению процесса стерилизации банку извлекают из емкости посредством специальных зажимов и герметично закупоривают крышку специальной закаточной машинкой. Закатанные банки оставляют до полного охлаждения в перевернутом состоянии крышками вниз, тем самым не только дополнительно стерилизуя крышки горячим рассолом, но и для обнаружения вероятной течи, как результата неправильно выполненной закатки крышки.

Организация переработки сельскохозяйственной продукции

В настоящий момент более чем актуальным является вопрос организации безотходного производства, и в частности, в аграрном секторе, производящем различные виды продуктов питания, а также кормов для домашних животных и удобрений.

Количество отходов переработки продукции напрямую зависит от вида исходного сырья и применяемого метода переработки. Образование отходов происходит в процессе обрезки, чистки перетирания и прессования сырья, и может достигать 50%. Основными критериями максимального снижения уровня отходов переработки являются:

Количество отходов переработки продукции напрямую зависит от вида исходного сырья и применяемого метода переработки. Образование отходов происходит в процессе обрезки, чистки перетирания и прессования сырья, и может достигать 50%. Основными критериями максимального снижения уровня отходов переработки являются:

- Сорт сырья;

- Применяемая агротехника;

- Метод переработки;

- Форма;

- Кочан;

- Корнеплод.

Правильная организация переработки сельскохозяйственной продукции является основным критерием обеспечения минимизации количества отходов процесса переработки сырья и, соответственно, его максимально рационального использования.

Возможность применения отходов

Отходы сахарной промышленности служат исходным материалом для производства многих других продуктов, в частности лимонной кислоты. А полисахаридные отходы служат для изготовления глицерина, углеводов, кормовых дрожжей, растворителей и прочих продуктов, стоимость которых зачастую на порядок выше, чем у исходного сырья.

Предприятие по переработке с/х продукции, видео

Главное место в этой сфере деятельности АПК занимает пищевая промышленность . В 1965 г. в отраслевой структуре промышленности Беларуси она занимала первое место (28,7%), в 1975-1990 гг. - устойчиво третье, а в 1995-2002 гг. - второе место (свыше 17%) после машиностроения. Среди всех отраслей промышленности республики имеет самый низкий износ промышленно-производственных фондов. Такое нынешнее состояние пищевой промышленности обусловлено, главным образом, двумя факторами:

- · наличием сырья для важнейших отраслей. Как и раньше, Беларусь остается крупным производителем в СНГ сельскохозяйственной продукции (ее доля составляет более 6%, в том числе по производству мяса - свыше 10%, молока - около 10%);

- · емким рынком потребления разных продуктов питания. Более того, как раньше, так и теперь пищевая промышленность Беларуси ориентируется на зарубежный рынок.

География размещения пищевой промышленности широка - каждая область, район, город имеют ее предприятия разной мощности. В зависимости от степени влияния сырьевого и потребительского факторов пищевая промышленность делится на три группы: отрасли, которые ориентируются на источник сырья, - сахарная, молочно-консервная, маслобойная, крахмальная и др.; отрасли, которые стремятся к месту потребления готовой продукции, - хлебопекарная, кондитерская, макаронных изделий и др.; отрасли, которые стремятся одновременно и к потребителю, и к сырью, - мясная, мукомольная и др. Таким образом, размещение отраслей пищевой промышленности зависит, в основном, от особенностей перерабатываемого сырья, табл. 9.4.

В Беларуси, когда она входила в состав СССР, в большинстве отраслей пищевой промышленности преобладало строительство крупных предприятий. Продукция их была ориентирована на общесоюзный рынок. Теперь же целесообразно создание средних и небольших предприятий, которые дают возможность уменьшить потери продукции сельского хозяйства при заготовке, перевозке, хранении, переработке, а также обеспечить население продуктами питания за счет местного производства.

Техническое оснащение предприятий пищевой промышленности достаточно высокое, особенно в сахарной, кондитерской, спиртовой, хлебопекарной, макаронной, дрожжевой промышленности, где применяются современные технологические линии. Уровень автоматизации производства там превышает 70-80%.

Важное место занимает мясомолочное производство, которое дает около 50 % всей продукции пищевой промышленности.

Молочная промышленность представлена 204 предприятиями, на которых работает 24,5 тыс. ППП. Производство цельномолочной продукции тяготеет к крупным городам (Минск, Витебск, Гомель и др.). Из центров маслосыродельной промышленности выделяются Борисов, Несвиж, Щучин, Толочин, Иваново, Слуцк, Пружаны, в производстве молочных консервов - Глубокое, Рогачев, Лепель, Волковыск. После спада производства в 1991-1995 гг. проявилась тенденция к росту. Так, в 2002 г. по сравнению с 1995 г. выпуск цельномолочной продукции увеличился на 11,7%, сыра жирного - на 45,4%, но снизилось на 38,4% производство нежирной продукции, что нельзя считать оправданным.

Таблица 9.4 Производство основных видов продукции пищевой промышленности по областям Республики Беларусь*

*Числитель - 200 г., знаменатель - 2003 г.

Источник : Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2003. Минстат РБ. - Мн., 2003. С.94, 197, 302, 405, 491, 571.

Несмотря на то, что белорусские молокозаводы одними из первых в СНГ освоили выпуск продуктов, повышающих иммунный статус организма, обогащенных лактулозой, в целом структура выпускаемой продукции остается несовершенной. На производство высокожирных продуктов используется большая часть молока (65%), в результате чего не достает сырья для выработки творога, кисломолочных диетических и других цельномолочных продуктов. На выпуск цельномолочной продукции в 2000-2002 гг. использовалось только 31-32% молока (в США - 47%), на масло животное - 50-52 (в США - 17), на сыр - 12-13% (в США - 32%), .

Основными факторами, оказывающими негативное влияние на развитие отрасли, являются недостаток качественного сырья, большой износ ОПФ, отсталость технологий.

Из-за недостатка сырья производственные мощности по изготовлению цельномолочной продукции и масла животного используются менее, чем на 50%. По другим видам - еще в меньшей степени. В результате по душевому потреблению большинства видов молочных продуктов Республика Беларусь отстает от передовых стран, ее показатели ниже рекомендуемых норм рационального потребления при отсутствии рыночного дефицита. Так, душевое потребление молока уменьшилось с 367 кг в 1995 г. до 285 кг в 2002 г., что составляет около 71% к рациональной норме потребления. Причиной такого положения является снизившаяся платежеспособность основной массы населения (хотя в среднем реальные доходы на душу населения выросли).

Экспортно-импортная политика по продукции отрасли ориентирована главным образом на РФ и СНГ. В 2002 г. экспорт составил 132,8 млн. USD, что на 27,6% больше, чем в 1996 г., а импорт - 2,7 млн. USD, что на 40% меньше, чем в 1996 г., табл. 9.5, .

Таблица 9.5 Экспорт и импорт основных видов молокопродуктов в 2001 и 2002 гг., млн. USD

Импорт масла сливочного, например, не имеет рационального объяснения. По-видимому, он представлен так называемым мягким маслом пониженной питательной ценности с добавками кокосового масла, которым рассчитываются с РФ некоторые страны Юго-Восточной Азии за поставки оружия.

Рентабельность реализованной продукции в 2002 г. в целом составила 5,3%, но 84 предприятия работали с убытком.

Коэффициент износа активной части основных производственных фондов превышает 70%, а коэффициент обновления находится на уровне 4-7%, что крайне недостаточно.

Производственно-техническая база отрасли не в состоянии обеспечить комплексное и рациональное использование сырья. Уровень переработки молока составляет всего 65%, тогда как в Германии - 88%, в Нидерландах - 80%, Италии - 70%. В странах с высоким уровнем развития АПК (США, Франция, Германия) до 90% всей сельскохозяйственной продукции проходит промышленную переработку. Значительные ресурсы вторичного сырья - обезжиренного молока, сыворотки, большая часть которой (до 60%) возвращается обратно на корм скоту в переработанном виде. Решить эти проблемы можно при условии внедрения безотходной технологии, как это делается, например, в Смоленской области.

Смоленские производители скупают молоко в Минской и даже в Гродненской областях и изготовленные из него продуты поставляют на белорусский рынок по ценам ниже, чем в отечественных продавцов.

В целях более рационального использования сырьевых ресурсов необходимо повысить выпуск сыра (и при увеличении предложения он станет дешевле и более доступным для основной массы населения) и снизить выработку масла.

Проблема сбыта продукции становится все более сложной, около 98% продукции реализуется через торговые предприятия, которые не всегда вовремя рассчитываются с поставщиками. Ценовая проблема также является очень острой. Уже стало традицией, когда розничная цена, например, на молоко вдвое превышает закупочную. Проигрывает и производитель, и покупатель, и государство в целом, но выигрывает посредник.

Это положение не является имманентным для рыночной экономики. Оно обусловлено несовершенством государственного управления. В развитых странах, например, в Великобритании сбытовые структуры работают эффективнее Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия.

Природно-экономические условия Беларуси позволяют производить 6-7 млн. т молока в год (в 1990 г. произведено 7,5 млн.т) при внутреннем спросе в 4-5 млн.т. Поэтому 2-3 млн.т могут составить экспортный потенциал. Но для достижения такого положения требуется как модернизация производственной базы, так и совершенствование экономических отношений.

Мясная промышленность занимает ведущее место среди отраслей пищевой промышленности (28% объема производства). В 2002 г. в отрасли насчитывалось 1770 предприятий и производств с численностью 26,6 тыс. чел. Крупнейшие мясокомбинаты действуют как в основных центрах потребления мясных продуктов (Минск, Витебск, Гомель, Гродно, Брест, Могилев, Бобруйск), так и в районах получения сырья (Глубокое, Волковыск, Лида, Молодечно, Слуцк). В районах с достаточной сырьевой базой развивается мясоконсервная промышленность (Береза, Орша). Среди главных производителей мяса выделяются Минская, Брестская и Гродненская области.

В 1990 г. мясной подкомплекс БССР производил 1,18 млн. т мяса в убойном весе (115 кг на душу населения). Для нужд животноводства из других регионов Союза завозилось около 50% кормов. Взамен республика ежегодно поставляла в союзный фонд 340-350 тыс. т мяса и мясопродуктов. Созданные в доперестроечное время 108 свиноводческих комплекса и 103 по откорму КРС сохранились в настоящее время, но они не работают на полную мощность в связи с недостатком кормов и снижением поголовья скота. Последнее к началу 2003 г. составило к уровню 1990 г.: по КРС - 56%, по свиньям - 64%. Это явилось, как считают специалисты (и автор разделяет эту точку зрения), прямым следствием снижения спроса на мясную продукцию в силу опережающего роста цен на нее по отношению к доходам населения. Максимум повышения реальных потребительских цен приходится на 1995 г., на этот же год приходится и минимум в производстве мясной продукции, рис. 9.1, .

Рис. 9.1.

Мясная промышленность явилась жертвой «ножниц цен», когда закупочные цены на сырье оказались заниженными (и производитель лишился стимулов), а розничные - завышенными. В результате проиграли и производитель, и потребитель, но ведущий посредник на разнице цен в условиях нерегулируемого рынка получил краткосрочный выигрыш, нанеся огромный ущерб национальной экономике.

В силу дефицита сырья (в 1995 г. его производство по отношению к 1990 г. снизилось более, чем вдвое) переработчик вынужден увеличить количество заменителей мяса и добавок в колбасные изделия при общем росте производства, табл. 9.6.

Спрос внутреннего рынка на мясо и мясопродукты на 73-74% удовлетворяется за счет собственного производства. Ежегодный импорт составляет 35-44 тыс. т (в 2002 г. - 42 тыс. т). В основном ввозится мясо птицы из стран Дальнего зарубежья. Экспорт осуществляется в несколько больших объемах, чем импорт (63,5 тыс. т в 2002 г.). В основном это говядина и свинина, направляемые в РФ.

Таблица 9.6 Производство мяса и мясопродуктов в Республике Беларусь