Имена советских асов Великой Отечественной войны Ивана Кожедуба и Александра Покрышкина известны всем, кто хотя бы поверхностно знаком с отечественной историей.

Кожедуб и Покрышкин — самые результативные советские лётчики-истребители. На счету первого 64 вражеских самолёта, сбитых лично, на счету второго — 59 личных побед, и ещё 6 самолётов он сбил в группе.

Имя третьего по результативности советского лётчика известно лишь любителям авиации. Николай Гулаев в годы войны уничтожил 57 самолётов противника лично и 4 в группе.

Интересная подробность — Кожедубу на достижение своего результата потребовалось 330 боевых вылетов и 120 воздушных боёв, Покрышкину — 650 боевых вылетов и 156 воздушных боёв. Гулаев же добился своего результата, осуществив 290 боевых вылетов и проведя 69 воздушных боёв.

Более того, согласно наградным документам, в своих первых 42 воздушных боях он уничтожил 42 самолёта противника, то есть в среднем каждый бой завершался для Гулаева уничтоженной вражеской машиной.

Любители военной статистики подсчитали, что коэффицент эффективности, то есть соотношение воздушных боёв и побед, у Николая Гулаева составил 0,82. Для сравнения — у Ивана Кожедуба он составлял 0,51, а у гитлеровского аса Эриха Хартмана , официально сбившего большего всего самолётов за Вторую мировую войну, — 0,4.

При этом люди, знавшие Гулаева и воевавшие с ним, утверждали, что он щедро записывал многие свои победы на ведомых, помогая им получать ордена и деньги — советским лётчикам платили за каждый сбитый самолёт противника. Некоторые полагают, что общее число самолетов, сбитых Гулаевым, могло достигать 90, что, впрочем, сегодня подтвердить или опровергнуть невозможно.

Герои Советского Союза лётчики Александр Покрышкин (второй слева), Григорий Речкалов (в центре) и Николай Гулаев (справа) на Красной площади. Фото: РИА Новости

Парень с Дона

Об Александре Покрышкине и Иване Кожедубе, трижды Героях Советского Союза, маршалах авиации, написано множество книг, снято немало фильмов.

Николай Гулаев, дважды Герой Советского Союза, был близок к третьей «Золотой Звезде», но её так и не получил и в маршалы не вышел, оставшись генерал-полковником. Да и вообще, если в послевоенные годы Покрышкин и Кожедуб всегда были на виду, занимались патриотическим воспитанием молодёжи, то Гулаев, практически ни в чём не уступавший коллегам, всё время оставался в тени.

Возможно, дело в том, что и военная, и послевоенная биография советского аса была богата эпизодами, которые не слишком вписываются в образ идеального героя.

Николай Гулаев родился 26 февраля 1918 года в станице Аксайской, которая ныне стала городом Аксаем Ростовской области.

Донская вольница была в крови и характере Николая с первых дней и до конца жизни. Окончив семилетку и ремесленное училище, он работал слесарем на одном из ростовских заводов.

Как и многие из молодёжи 1930-х, Николай увлёкся авиацией, занимался в аэроклубе. Это увлечение помогло в 1938 году, когда Гулаева призвали в армию. Лётчика-любителя направили в Сталинградское авиационное училище, которое он окончил в 1940 году.

Гулаева распределили в авиацию ПВО, и в первые месяцы войны он обеспечивал прикрытие одного из промышленных центров в тылу.

Выговор в комплекте с наградой

На фронте Гулаев оказался в августе 1942 года и сразу продемонстрировал как талант боевого лётчика, так и своенравный характер уроженца донских степей.

У Гулаева не было разрешения на ночные полёты, и когда 3 августа 1942 года в зоне ответственности полка, где служил молодой лётчик, появились гитлеровские самолёты, в небо отправились опытные пилоты.

Но тут Николая подначил механик:

— А ты чего ждёшь? Самолёт готов, лети!

Гулаев, решив доказать, что он не хуже «стариков», вскочил в кабину и взлетел. И в первом же бою, без опыта, без помощи прожекторов уничтожил немецкий бомбардировщик.

Когда Гулаев вернулся на аэродром, прибывший генерал изрёк: «За то, что вылетел самовольно, объявляю выговор, а за то, что сбил вражеский самолёт, повышаю в звании и представляю к награде».

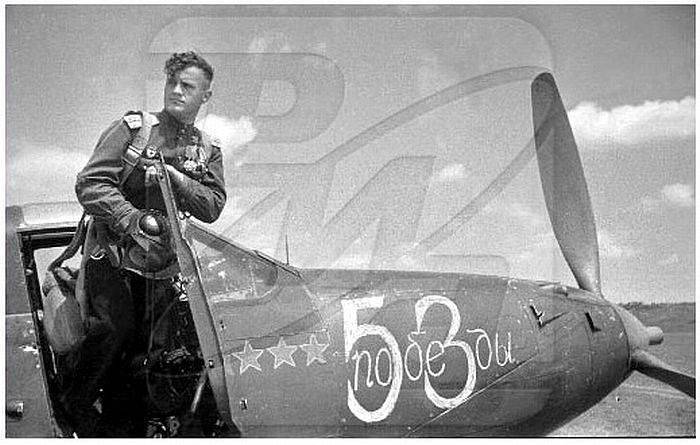

Дважды Герой Советского Союза лётчик Николай Дмитриевич Гулаев. Фото: РИА Новости

Самородок

Его звезда особенно ярко засияла во время боёв на Курской дуге. 14 мая 1943 года, отражая налёт на аэродром Грушка, он в одиночку вступил в бой с тремя бомбардировщиками «Ю-87», прикрываемыми четырьмя «Ме-109». Сбив два «юнкерса», Гулаев пытался атаковать третий, но кончились патроны. Не колеблясь ни секунды, лётчик пошёл на таран, сбив ещё один бомбардировщик. Неуправляемый «Як» Гулаева вошёл в штопор. Лётчику удалось выровнять самолёт и посадить его у переднего края, но на своей территории. Прибыв в полк, Гулаев на другом самолёте вновь вылетел на боевое задание.

В начале июля 1943 года Гулаев в составе четвёрки советских истребителей, пользуясь фактором внезапности, атаковал немецкую армаду из 100 самолётов. Расстроив боевой порядок, сбив 4 бомбардировщика и 2 истребителя, все четверо благополучно вернулись на аэродром. В этот день звено Гулаева совершило несколько боевых вылетов и уничтожило 16 вражеских самолётов.

Июль 1943-го вообще был крайне продуктивным для Николая Гулаева. Вот что зафиксировано в его лётной книжке: » 5 июля — 6 боевых вылетов, 4 победы, 6 июля — сбит "Фокке —Вульф 190", 7 июля — в составе группы сбито три самолёта противника, 8 июля — сбит "Ме-109", 12 июля — сбиты два "Ю-87"».

Герой Советского Союза Фёдор Архипенко , которому довелось командовать эскадрильей, где служил Гулаев, писал о нём: «Это был лётчик-самородок, входивший в первую десятку асов страны. Он никогда не мандражировал, быстро оценивал обстановку, его внезапная и результативная атака создавала панику и разрушала боевой порядок противника, что срывало прицельное бомбометание им наших войск. Был очень смел и решителен, часто приходил на выручку, в нём порой чувствовался настоящий азарт охотника».

Летающий Стенька Разин

28 сентября 1943 года заместителю командира эскадрильи 27-го истребительного авиационного полка (205-я истребительная авиационная дивизия, 7-й истребительный авиационный корпус, 2-я воздушная армия, Воронежский фронт) старшему лейтенанту Гулаеву Николаю Дмитриевичу было присвоено звание Героя Советского Союза.

В начале 1944 года Гулаев был назначен командиром эскадрильи. Его не слишком стремительный должностной рост объясняется тем, что методы воспитания подчинённых у аса были не совсем обычные. Так, одного из лётчиков своей эскадрильи, опасавшегося подбираться к гитлеровцам на ближнюю дистанцию, он излечил от страха перед врагом, дав очередь из бортового оружия рядом с кабиной ведомого. Страх у подчинённого как рукой сняло...

Тот же Фёдор Архипенко в своих воспоминаниях описывал ещё один характерный эпизод, связанный с Гулаевым: «Подлетая к аэродрому, сразу увидел с воздуха, что стоянка самолёта Гулаева пуста... После посадки мне сообщили — всю шестёрку Гулаева сбили! Сам Николай сел раненый на аэродром к штурмовикам, а об остальных лётчиках ничего не известно. Спустя некоторое время с передовой сообщили: двое выпрыгнули с самолётов и приземлились в расположении наших войск, судьба ещё троих неизвестна... И сегодня, спустя много лет, главную ошибку Гулаева, допущенную тогда, вижу в том, что взял он с собой в боевой вылет сразу троих молодых, вовсе не обстрелянных лётчиков, которые и были сбиты в первом же своём бою. Правда, и сам Гулаев одержал в тот день сразу 4 воздушные победы, сбив 2 "Ме-109", "Ю-87" и "Хеншель"».

Он не боялся рисковать собой, но с той же лёгкостью рисковал и подчинёнными, что порой выглядело совершенно неоправданным. Лётчик Гулаев был похож не на «воздушного Кутузова», а скорее на лихого Стеньку Разина, освоившего боевой истребитель.

Но при этом он добивался поразительных результатов. В одном из боёв над рекой Прут во главе шестёрки истребителей P-39 «Аэрокобра» Николай Гулаев атаковал 27 бомбардировщиков противника, шедших в сопровождении 8 истребителей. За 4 минуты было уничтожено 11 вражеских машин, из них 5 — лично Гулаевым.

В марте 1944 года лётчик получил краткосрочный отпуск домой. Из этой поездки на Дон он приехал замкнутым, неразговорчивым, ожесточённым. В бой рвался остервенело, с какой-то запредельной яростью. Во время поездки домой Николай узнал, что во время оккупации его отца казнили фашисты...

1 июля 1944 года гвардии капитан Николай Гулаев был удостоен второй звезды Героя Советского Союза за 125 боевых вылетов, 42 воздушных боя, в которых он сбил 42 самолёта противника лично и 3 — в группе.

И тут происходит ещё один эпизод, о котором Гулаев после войны откровенно рассказывал друзьям, эпизод, отлично показывающий его буйную натуру выходца с Дона.

О том, что стал дважды Героем Советского Союза, лётчик узнал после очередного вылета. На аэродроме уже собрались однополчане, которые заявили: награду надо «обмыть», спирт есть, а вот с закуской проблемы.

Гулаев вспомнил, что при возвращении на аэродром он видел пасущихся свиней. Со словами «закуска будет» ас снова садится в самолёт и через несколько минут сажает его возле сараев, к изумлению хозяйки свиней.

Как уже говорилось, лётчикам платили за сбитые самолёты, так что с наличностью у Николая проблем не было. Хозяйка охотно согласилась продать хряка, которого с трудом погрузили в боевую машину.

Каким-то чудом лётчик взлетел с очень маленькой площадки вместе с обезумевшим от ужаса хряком. Боевой самолёт не рассчитан на то, что внутри него будет устраивать пляски упитанная свинья. Гулаев с трудом удерживал самолёт в воздухе...

Если бы в тот день случилась катастрофа, это, наверное, был бы самый нелепый случай гибели дважды Героя Советского Союза в истории.

Слава Богу, Гулаев дотянул до аэродрома, и полк весело отметил награду героя.

Ещё один анекдотичный случай связан с внешностью советского аса. Однажды в бою ему удалось сбить самолет-разведчик, который пилотировал гитлеровский полковник, кавалер четырёх Железных Крестов. Немецкий лётчик захотел встретиться с тем, кому удалось прервать его блистательную карьеру. Судя по всему, немец ожидал увидеть статного красавца, «русского медведя», которому не зазорно проиграть... А вместо этого пришёл молоденький, невысокого роста полноватый капитан Гулаев, который, кстати, в полку имел вовсе не героическое прозвище «Колобок». Разочарованию немца не было предела...

Драка с политическим подтекстом

Летом 1944 года советское командование принимает решение отозвать с фронта лучших советских лётчиков. Война идёт к победному концу, и руководство СССР начинает думать о будущем. Те, кто проявил себя в Великой Отечественной войне, должны окончить Военно-воздушную академию, чтобы затем занять руководящие посты в ВВС и ПВО.

В число тех, кого вызывали в Москву, попал и Гулаев. Сам он в академию не рвался, просил оставить в действующей армии, но получил отказ. 12 августа 1944 года Николай Гулаев сбил свой последний «Фокке-Вульф 190».

Существует по крайней мере три версии случившегося, которые объединяют два слова — «дебош» и «иностранцы». Остановимся на той, которая встречается чаще всего.

Согласно ей, Николай Гулаев, к тому времени уже майор, был вызван в Москву не только для учёбы в академии, но и для получения третьей звезды Героя Советского Союза. Учитывая боевые достижения лётчика, такая версия не выглядит неправдоподобной. В компании Гулаева оказались и другие заслуженные асы, ожидавшие награждения.

За день до церемонии в Кремле Гулаев зашёл в ресторан гостиницы «Москва», где отдыхали его друзья-лётчики. Однако ресторан был переполнен, и администратор заявил: «Товарищ, для вас места нет!».

Говорить подобное Гулаеву с его взрывным характером не стоило вообще, но тут, на беду, ему ещё попались румынские военные, в тот момент также отдыхавшие в ресторане. Незадолго до этого Румыния, с начала войны являвшаяся союзницей Германии, перешла на сторону антигитлеровской коалиции.

Разгневанный Гулаев громко сказал: «Это что, Герою Советского Союза места нет, а врагам есть?».

Слова лётчика услышали румыны, и один из них выдал в адрес Гулаева оскорбительную фразу по-русски. Через секунду советский ас оказался возле румына и смачно ударил его по физиономии.

Не прошло и минуты, как в ресторане закипела драка между румынами и советскими лётчиками.

Когда дерущихся разняли, оказалось, что пилоты отлупили членов официальной военной делегации Румынии. Скандал дошёл до самого Сталина, который постановил: награждение третьей звездой Героя отменить.

Если бы речь шла не о румынах, а об англичанах или американцах, скорее всего, дело для Гулаева закончилось бы совсем плачевно. Но ломать жизнь своему асу из-за вчерашних противников вождь всех народов не стал. Гулаева просто отправили в часть, подальше от фронта, румын и вообще любого внимания. Но насколько эта версия правдива, неизвестно.

Генерал, друживший с Высоцким

Несмотря ни на что, в 1950 году Николай Гулаев окончил Военно-воздушную академию имени Жуковского, а ещё через пять лет — академию Генштаба.

Командовал 133-й авиационной истребительной дивизией, располагавшейся в Ярославле, 32-м корпусом ПВО во Ржеве, 10-й армией ПВО в Архангельске, прикрывавшей северные рубежи Советского Союза.

У Николая Дмитриевича была замечательная семья, он обожал свою внучку Ирочку, был страстным рыбаком, любил угощать гостей лично засоленными арбузами...

Он тоже посещал пионерские лагеря, участвовал в различных ветеранских мероприятиях, но всё-таки оставалось ощущение, что наверху дано указание, говоря современным языком, не слишком пиарить его персону.

Собственно, причины для этого были и в то время, когда Гулаев уже носил генеральские погоны. Например, он мог своею властью пригласить на выступление в Дом офицеров в Архангельске Владимира Высоцкого , игнорируя робкие протесты местного партийного руководства. Кстати, есть версия, что некоторые песни Высоцкого о лётчиках родились после его встреч с Николаем Гулаевым.

Норвежская жалоба

В отставку генерал-полковник Гулаев ушёл в 1979 году. И есть версия, что одной из причин этому стал новый конфликт с иностранцами, но на сей раз не с румынами, а с норвежцами.

Якобы генерал Гулаев устроил неподалёку от границы с Норвегией охоту на белых медведей с применением вертолётов. Норвежские пограничники обратились к советским властям с жалобой на действия генерала. После этого генерала перевели на штабную должность подальше от Норвегии, а затем отправили на заслуженный отдых.

Нельзя с уверенностью утверждать, что данная охота имела место, хотя подобный сюжет очень хорошо вписывается в яркую биографию Николая Гулаева.

Как бы то ни было, отставка плохо повлияла на здоровье старого лётчика, не мыслившего себя без службы, которой было посвящена вся жизнь.

Дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник Николай Дмитриевич Гулаев скончался 27 сентября 1985 года в Москве, в возрасте 67 лет. Местом его последнего упокоения стало Кунцевское кладбище столицы.

Перед нападением на СССР военно-воздушные силы фашистской Германии не рассматривали советских лётчиков в качестве серьёзных противников. В Люфтваффе было принято считать, что неприятности немецким асам может создать лишь вражеская ПВО. Впрочем, вскоре после агрессии гитлеровцам пришлось кардинально поменять своё отношение к советским лётчикам. Наша авиация оказала захватчикам такой отпор, который нацисты не встречали нигде в Европе.

Смотрите в инфографике АиФ.ru, кто из советских лётчиков-асов сбил больше всего немецких самолётов.

***

Иван Никитович Кожедуб

Иван Никитович Кожедуб родился в селе Ображиевка Глуховского уезда Черниговской губернии (ныне Шосткинского района Сумской области Украины). Первая встреча Кожедуба с авиацией началась в аэроклубе химико-технологического техникума города Шостка, куда он поступил после школы. Именно там в апреле 1939 года он совершил свой первый полёт. Красоты родной земли, открывшиеся с высоты 1500 метров, произвели на юношу сильнейшее впечатление и предопределили всю его дальнейшую жизнь. В начале 1940 года Кожедуб был принят в Чугуевское военное авиационное училище. По воспоминаниям однокурсников, летал он много, часто экспериментировал, оттачивая пилотажное мастерство и обожал теорию самолётостроения. Полученные во время учёбы навыки впоследствии очень пригодились Кожедубу: боевую машину, по словам товарищей, он знал лучше, чем свои пять пальцев. За всю войну лётчик ни разу не был сбит, даже сильно повреждённый истребитель он, рискуя жизнью, всегда возвращал на аэродром. После разгрома фашистской Германии Кожедуб продолжил обучение, в 1949 году он с отличием закончил Краснознамённую Военно-воздушную академию. Крепкие знания и богатый опыт пилота уже очень скоро нашли своё применение. В 1951–52 гг. Кожедуб во время войны в Корее командовал целой авиационной дивизией, его соколы сбили в том конфликте 258 самолётов неприятеля.

- Советская авиация понесла наименьшие потери во Второй Мировой войне из всех воюющих держав - Guns.Ru

Александр Иванович Покрышкин

Александр Иванович Покрышкин родился в Новониколаевске (ныне Новосибирск). Он увлёкся авиацией в возрасте 12 лет, когда увидел в небе полёт самолётов. Впоследствии Покрышкин поступил в 3‑ю Военную школу авиатехников, а в конце 1934 года стал старшим авиатехником 74‑й Таманской стрелковой дивизии.

Однако для того, чтобы стать не авиатехником, а лётчиком, Покрышкину пришлось пройти длинный и непростой путь. Чтобы получить эту профессию, он четыре года настойчиво изучал историю полётов и военную историю, физику и математику, физиологию и начертательную геометрию. Покрышкин написал 39 рапортов командирам с просьбой отпустить его в лётное училище, однако каждый раз он получал отказ. Ситуация юношу в корне не устраивала и в сентябре 1938 года во время очередного отпуска за семнадцать дней он освоил двухгодичную программу Краснодарского аэроклуба и экстерном на "отлично" сдал экзамен. Наконец, в свой 40‑й рапорт он подложил аттестат об окончании аэроклуба и уже в ноябре 1938 года стал слушателем Качинской военной авиационной школы. Через год он с отличием её окончил, теперь уже став лётчиком.

Пройденный учебный путь стоил того: уже в 1941 году, прослыв виртуозом лётного дела, старший лейтенант Покрышкин был назначен заместителем командира эскадрильи. Существует расхожая легенда, что, получив информацию о приближении истребителя этого пилота, немцы начинали передавать друг другу срочные сообщения: "Ахтунг, ахтунг! В небе Покрышкин!".

Николай Дмитриевич Гулаев

Николай Дмитриевич Гулаев родился в станице Аксайская (ныне город Аксай Ростовской области). Окончил 7 классов неполной средней школы и школу ФЗУ, вечерами учился в аэроклубе. Это увлечение помогло ему в 1938 году, когда Гулаева призвали в армию. Лётчика-любителя направили в Сталинградское авиационное училище, которое он окончил в 1940 году.

Во время войны Гулаев пользовался репутацией сорвиголовы. В августе 1942 года с ним приключился инцидент, который показал как отвагу, так и некую своевольность его характера. У молодого лётчика не было разрешения на ночные полёты, и когда 3 августа 1942 года в зоне ответственности полка, где служил Гулаев, появились гитлеровские самолёты, в небо отправились опытные пилоты. Вместе с ними полетел и Гулаев, который решил доказать, что он не хуже "стариков". В итоге в первом же бою, без опыта, без помощи прожекторов уничтожил немецкий бомбардировщик. Когда Гулаев вернулся на аэродром, прибывший генерал изрёк: "За то, что вылетел самовольно, объявляю выговор, а за то, что сбил вражеский самолёт, повышаю в звании и представляю к награде".

Григорий Андреевич Речкалов

Григорий Андреевич Речкалов родился в деревне Худяково Ирбитского уезда Пермской губернии (ныне посёлок Зайково Ирбитского района Свердловской области). С авиацией он познакомился во время учёбы в кружке планеристов при фабрично-заводском училище Верх-Исетского завода Свердовска. В 1937 году он поступил в Пермскую военную школу лётчиков и впоследствии с успехом её закончил. В 1939 году в звании сержанта он был зачислен в 55-й авиационный истребительный полк в Кировограде.

Основной чертой Речкалова была настойчивость. Несмотря на то, что медкомиссия определила у лётчика дальтонизм, он добился права продолжить службу и в 1941 году был направлен в 55-й истребительный авиаполк. По словам сослуживцев, Речкалов отличался довольно неровным характером. Являя образец дисциплины в одном вылете, в следующем он мог отвлечься от выполнения главной задачи и столь же решительно начать преследование случайного противника.

Кирилл Алексеевич Евстигнеев

Кирилл Алексеевич Евстигнеев родился в селе Хохлы Птиченской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии (ныне деревня Хохлы Кушмянского сельсовета Шумихинского района Курганской области). По воспоминаниям односельчан, он рос крепким и очень выносливым мальчиком.

Занятия в аэроклубе Евстигнеев совмещал с работой на Челябинском тракторном заводе. Позднее он закончил Бирмскую военную школу лётчиков. Наблюдая за лёгким и точным каскадом исполняемых им в воздухе фигур, было трудно предположить, что Евстигнеев страдает недугом, имея который, запрещалось служить в авиации, - язвенной болезнью. Однако, как и другой лётчик-ас Речкалов, Естигнеев проявил настойчивость и добился того, чтобы его оставили на службе. Мастерство пилота было так высоко, что, по рассказам сослуживцев, он мог приземлить истребитель на одно колесо или же на расчищенную от снега узкую дорожку между двумя метровыми ледяными барьерами.

***

Герои Великой Отечественной Войны (1941-1945):

- Пятьдесят фактов: подвиги советских солдат во время Великой Отечественной войны - Закон и долг

- 5 мифов о начале войны от военного историка Алексея Исаева - Фома

- поБеда или Победа: как мы воевали - Сергей Федосов

- РККА глазами Вермахта: противоборство духа - Евразийский Союз Молодёжи

- Отто Скорцени: "Почему мы не взяли Москву?" - Олесь Бузина

- В первом воздушном бою – ничего не трогай . Как обучали стрелков самолетов и как они воевали - Максим Крупинов

- Диверсанты из сельской школы - Владимир Тихомиров

- Осетин-пастух уничтожил в 23 года 108 немцев за один бой - Сont

- Безумный вояка Джек Черчилль - Википедия

- Лучшие советские лётчики-асы Великой Отечественной войны - Аргументы и факты

- Подвиг экипажа танка Т-28 в Минске - Дмитрий Малько

- Подвиг Ивана Лысенко: один против 15 танков - Я русский

- Три танка - одним снарядом . Несколько случаев удивительного везения во время Великой Отечественной Войны - Виталий Карюков

- Как Чапаев бил фашистов - Военное дело

- Как побег из плена на самолете летчика Девятаева изменил ход войны - Сергей Тихонов

- "Товарищ сержант" (Военные мемуары - их автор Герой Советского Союза Сергей Степанович Мацапура прошел Великую Отечественную войну с первого ее дня и до последнего в сержантском звании - Военная литература

Летчики - герои Великой Отечественной войны и их подвиги

Рыцари неба

Хоть война и осталась где-то в мае далёкого 1945-го, однако целые поколения нашей страны воспитывались на примере подвигов лётчиков-асов Великой Отечественной. Их имена звучали из уст миллионов, ими восхищались, им подражали многие мальчишки, они вызывали страх и уважение у врага. Военные лётчики - это не просто асы, это настоящие воздушные рыцари.

Попков Виталий Иванович (01.05.1922 – 06.02.2010 гг.)

Советский лётчик Попков Виталий Иванович сын московских рабочих, в девятнадцатилетнем возрасте выпустился из училища авиации в Чугуеве, а после из авиашколы в Батайске. 1942 год принёс молодому лётчику первый триумф, а в 21 год он уже заслужил звезду Героя СССР. 325 вылетов, именно столько раз лётчик устремлял машину в небо, приближая победу и выполняя задания, уничтожив 41 самолёт Люфтваффе. Проявляя отвагу и отсутствие страха, сражаясь с оккупантами, был занесён в десяток лучших асов Советского Союза. По некоторым биографическим событиям героя отснята кинокартина «В бой идут одни «старики», в которой лётчик стал прототипом персонажа Титаренка, известного по фильму как «Маэстро».

Скоморохов Николай Михайлович (19.05.1920 – 14.10.1994 гг.)

Позывной «Скоморох» - так на фронте называли молодого пилота Николая Михайловича Скоморохова. Этот обычный деревенский паренёк из российской глубинки окончил авиашколу в Батайске в 1942-ом. За абсолютное бесстрашие и отвагу, а также невыносимое рвение поквитаться за погибшего в воздушной битве друга, о Николае Скоморохове ходили легенды о лютой ненависти к врагу. Вылетая на "свободную охоту", он словно хищник атаковал пилотов Люфтваффе, лишая возможности выскочить с поля боя невредимыми. «Скоморох» наводил панику среди врага одним только позывным, а на счету у него было 46 уничтоженных вражеских машин.

Позывной «Скоморох» - так на фронте называли молодого пилота Николая Михайловича Скоморохова. Этот обычный деревенский паренёк из российской глубинки окончил авиашколу в Батайске в 1942-ом. За абсолютное бесстрашие и отвагу, а также невыносимое рвение поквитаться за погибшего в воздушной битве друга, о Николае Скоморохове ходили легенды о лютой ненависти к врагу. Вылетая на "свободную охоту", он словно хищник атаковал пилотов Люфтваффе, лишая возможности выскочить с поля боя невредимыми. «Скоморох» наводил панику среди врага одним только позывным, а на счету у него было 46 уничтоженных вражеских машин.

Гулаев Николай Дмитриевич (26.02.1918 – 27.09.1985 гг.)

«И один в поле воин» - это утверждение точь-в-точь описывает подвиг Николая Дмитриевича Гулаева, сбившего 55 самолётов противника. Слесарь по образованию, увлечённый авиацией, он посещал авиаклуб, а в 1940 году окончил сталинградскую авиашколу. Во время операции на Курско-Орловском направлении Гулаев оказался окружённым в схватке сразу четырьмя немецкими самолётами. Выполнив несколько грамотных приёмов маневрирования, проявив отвагу, Гулаев сбил два из них, израсходовав боекомплект, при этом рискуя жизнью, совершил таран третьего. За этот подвиг Гулаева наградили Золотой Звездой, а через год, сбив 5 самолётов Люфтваффе менее, чем за 5 минут боя, лётчик-ас повторно стал кавалером высшей награды.

«И один в поле воин» - это утверждение точь-в-точь описывает подвиг Николая Дмитриевича Гулаева, сбившего 55 самолётов противника. Слесарь по образованию, увлечённый авиацией, он посещал авиаклуб, а в 1940 году окончил сталинградскую авиашколу. Во время операции на Курско-Орловском направлении Гулаев оказался окружённым в схватке сразу четырьмя немецкими самолётами. Выполнив несколько грамотных приёмов маневрирования, проявив отвагу, Гулаев сбил два из них, израсходовав боекомплект, при этом рискуя жизнью, совершил таран третьего. За этот подвиг Гулаева наградили Золотой Звездой, а через год, сбив 5 самолётов Люфтваффе менее, чем за 5 минут боя, лётчик-ас повторно стал кавалером высшей награды.

Покрышкин Александр Иванович (06.03.1913-13.11.1985)

Один из самых результативных пилотов Красной Армии, сибиряк из семьи простого рабочего, Александр Иванович Покрышкин, с отличием окончивший школу авиатехников и Качинское лётное училище, начал воевать в июне 1941-го. Постоянно записывая в дневник все свои воздушные бои. Лётчик-истребитель грамотно анализировал и в деталях разбирал исход каждого сражения. Такое усердие и желание сражаться в небе вскоре принесло свои плоды. Будучи хорошим стратегом, Александр Иванович Покрышкин проводил грамотные тактические ходы в воздухе, словно выигрывал в шахматную партию. Именно участие в тяжёлых оборонительных сражениях 1941-1942 повлияло на разработку различных тактик воздушного боя. Встретив окончание войны под Берлином, Покрышкин, ставший первым в истории Трижды Героем, имел на своём счету 59 сбитых немецких самолёта.

Один из самых результативных пилотов Красной Армии, сибиряк из семьи простого рабочего, Александр Иванович Покрышкин, с отличием окончивший школу авиатехников и Качинское лётное училище, начал воевать в июне 1941-го. Постоянно записывая в дневник все свои воздушные бои. Лётчик-истребитель грамотно анализировал и в деталях разбирал исход каждого сражения. Такое усердие и желание сражаться в небе вскоре принесло свои плоды. Будучи хорошим стратегом, Александр Иванович Покрышкин проводил грамотные тактические ходы в воздухе, словно выигрывал в шахматную партию. Именно участие в тяжёлых оборонительных сражениях 1941-1942 повлияло на разработку различных тактик воздушного боя. Встретив окончание войны под Берлином, Покрышкин, ставший первым в истории Трижды Героем, имел на своём счету 59 сбитых немецких самолёта.

Речкалов Григорий Андреевич (09.02.1920 – 20.12.1990 гг.)

Ещё одним прославленным пилотом, участвовавшим в боевых сражениях с самого первого дня войны, одержавшим 56 побед и совершившим 450 боевых вылета, был Григорий Андреевич Речкалов. Обнаруженный военно-медицинской комиссией дальтонизм накануне Великой Отечественной чуть было не поставил крест на участии в воздушных боях будущего Дважды Героя Советского Союза. Однако это не помешало лётчику - истребителю уже в первые дни войны сбить три вражеских самолета. Несмотря на длительное лечение в госпиталях после тяжёлых ранений, Речкалов смог не только вернуться в строй, но и в свои 22 года за две недели боёв в небе над Кубанью сбить 19 вражеских машин. А в том же 1943-м освоил новый тип истребителей «Аэрокобра». Именно американская «Аэрокобра» стала рабочей машиной советского аса на которой он сбил 44 самолета противника.

Ещё одним прославленным пилотом, участвовавшим в боевых сражениях с самого первого дня войны, одержавшим 56 побед и совершившим 450 боевых вылета, был Григорий Андреевич Речкалов. Обнаруженный военно-медицинской комиссией дальтонизм накануне Великой Отечественной чуть было не поставил крест на участии в воздушных боях будущего Дважды Героя Советского Союза. Однако это не помешало лётчику - истребителю уже в первые дни войны сбить три вражеских самолета. Несмотря на длительное лечение в госпиталях после тяжёлых ранений, Речкалов смог не только вернуться в строй, но и в свои 22 года за две недели боёв в небе над Кубанью сбить 19 вражеских машин. А в том же 1943-м освоил новый тип истребителей «Аэрокобра». Именно американская «Аэрокобра» стала рабочей машиной советского аса на которой он сбил 44 самолета противника.

Кожедуб Иван Никитович (08.06.1920 – 08.08.1991 гг.)

Самым результативным советским лётчиком был Иван Никитович Кожедуб, уроженец Черниговской области из семьи крестьянина. Перед тем, как стать искусным пилотом, будущий ас прошёл обучение в аэроклубе Шостки и окончил авиашколу в Чугуеве. Кожедуб начал войну в свои неполных 23 года и уже вскоре одержал первую победу, а спустя пару месяцев Золотая Звезда была вручена пилоту. Он успешно прикрывал с воздуха наступательные операции, в том числе на Курской дуге, встретив Победу в небе над Берлином. Кожедуб регулярно совершенствовал свои навыки пилотирования как в воздухе, так и детальным анализом полётов на земле, что позволило ему стать настоящим хладнокровным и бесстрашным военным летчиком. Удивительно, но Кожедуб ни разу не был сбит за всё время войны. Даже когда его самолет был сильно повреждён, пилот дотягивал до своего аэродрома и спасал боевую машину. В период с 1943-го по 1945-ый Иван Никитович 62 раза одержал воздушную победу при 330 боевых вылетах.

Самым результативным советским лётчиком был Иван Никитович Кожедуб, уроженец Черниговской области из семьи крестьянина. Перед тем, как стать искусным пилотом, будущий ас прошёл обучение в аэроклубе Шостки и окончил авиашколу в Чугуеве. Кожедуб начал войну в свои неполных 23 года и уже вскоре одержал первую победу, а спустя пару месяцев Золотая Звезда была вручена пилоту. Он успешно прикрывал с воздуха наступательные операции, в том числе на Курской дуге, встретив Победу в небе над Берлином. Кожедуб регулярно совершенствовал свои навыки пилотирования как в воздухе, так и детальным анализом полётов на земле, что позволило ему стать настоящим хладнокровным и бесстрашным военным летчиком. Удивительно, но Кожедуб ни разу не был сбит за всё время войны. Даже когда его самолет был сильно повреждён, пилот дотягивал до своего аэродрома и спасал боевую машину. В период с 1943-го по 1945-ый Иван Никитович 62 раза одержал воздушную победу при 330 боевых вылетах.

Евстигнеев Кирилл Алексеевич (04.02.1917 – 29.08.1996 гг.)

Одержимый небом и авиацией - именно так можно сказать о Кирилле Алексеевиче Евстигнееве. Никто и не мог предположить, что мальчик из семьи бедного кемеровского крестьянина через много лет станет известным асом. Выучившись на путевого обходчика в железнодорожном училище, а затем на токаря, Кирилл Евстигнеев стал выпускником Бирмской авиашколы 1941 года. Имея серьёзную болезнь желудка, он лишь в 1943 году вступил бои с Люфтваффе. Очень часто ему доводилось терпеть адскую боль, пилотируя самолёт, но желание летать и воевать оказывалось всегда сильнее. В своём первом сражении в марте 1943 года Евстигнеев смог уничтожить сразу две машины противника. Он неоднократно сбегал из госпиталя и возвращался в свой полк, за что получил от своих сослуживцев прозвище «Кремень». Великая Победа застала Кирилла Евстигнеева в Венгрии. На его счету 52 уничтоженных немецких самолёта и 283 боевых вылета.

Все эти легендарные лётчики Великой Отечественной войны вошли в историю и навсегда остались в памяти многомиллионного народа нашей Родины. И пока эта память жива, будут жить и они, всё так же, как и много лет назад, прикрывая нас с неба.

Видео о легендарных летчиках Великой Отечественной войны.

В дело разгрома гитлеровских захватчиков огромный вклад внесли представители советских военно-воздушных сил. Многие летчики отдали свои жизни за свободу и независимость нашей Родины, многие стали Героями Советского Союза. Некоторые из них навсегда вошли в элиту отечественных ВВС, в прославленную когорту советских асов - грозу Люфтваффе. Сегодня мы вспомним 10 наиболее результативных советских летчиков-истребителей, которые записали на свой счет больше всех сбитых в воздушных боях самолетов противника.

4 февраля 1944 года выдающийся советский летчик-истребитель Иван Никитович Кожедуб был награжден первой звездой Героя Советского Союза. К окончанию Великой Отечественной войны он был уже трижды Героем Советского Союза. За годы войны еще лишь один советский пилот смог повторить это достижение - это был Александр Иванович Покрышкин. Но на двух этих наиболее известных асах советской истребительной авиации времен войны не заканчивается. За время войны еще 25 летчиков были дважды представлены к званию Героев Советского Союза, не говоря уже о тех, кто был единожды награжден этой высшей воинской наградой страны тех лет.

Иван Никитович Кожедуб

В годы войны Иван Кожедуб совершил 330 боевых вылетов, провел 120 воздушных боев и лично сбил 64 самолета противника. Летал на самолетах Ла-5, Ла-5ФН и Ла-7.

В официальной советской историографии фигурировало 62 сбитых самолета противника, но проведенные архивные исследования показали, что Кожедуб сбил 64 самолета (по каким-то причинам отсутствовали две воздушных победы - 11 апреля 1944 года - PZL P.24 и 8 июня 1944 года - Me 109). Среди трофеев советского летчика-аса были 39 истребителей (21 Fw-190, 17 Me-109 и 1 PZL P.24), 17 пикирующих бомбардировщиков (Ju-87), 4 бомбардировщика (2 Ju-88 и 2 Не-111), 3 штурмовика (Hs-129) и один реактивный истребитель Ме-262. Помимо этого, в своей автобиографии он указал, что в 1945 году сбил два американских истребителя P-51 «Мустанг», которые атаковали его с большого расстояния, приняв за немецкий самолет.

По всей вероятности, начни Иван Кожедуб (1920-1991) войну в 1941 году, его счет сбитых самолетов мог быть бы еще больше. Однако его дебют пришелся лишь на 1943 год, а первый свой самолет будущий ас сбил в сражении на Курской дуге. 6 июля во время боевого вылета он сбил немецкий пикирующий бомбардировщик Ju-87. Таким образом, результативность летчика действительно поражает, всего за два военных года ему удалось довести счет своих побед до рекордного в советских ВВС.

При этом Кожедуба ни разу за всю войну не сбивали, хотя он несколько раз возвращался на аэродром на сильно поврежденном истребителе. Но последним мог бы стать уже его первый воздушный бой, который состоялся 26 марта 1943 года. Его Ла-5 был поврежден очередью немецкого истребителя, бронеспинка спасла летчика от зажигательного снаряда. А по возвращении домой его самолет обстреляла собственная ПВО, машина получила два попадания. Несмотря на это, Кожедуб сумел посадить самолет, который уже не подлежал полному восстановлению.

Первые шаги в авиации будущий лучший советский ас сделал, обучаясь в Шоткинском аэроклубе. В начале 1940 года он был призван в Красную Армию и осенью того же года окончил Чугуевскую военную авиационную школу летчиков, после чего продолжил службу в данной школе в качестве инструктора. С началом войны школа была эвакуирована в Казахстан. Сама война для него началась с ноября 1942 года, когда Кожедуб был откомандирован в 240-й истребительный авиаполк 302-й истребительной авиадивизии. Формирование дивизии завершилось только в марте 1943 года, после чего она вылетела на фронт. Как уже говорилось выше, первую свою победу он одержал только 6 июля 1943 года, однако начало было положено.

Уже 4 февраля 1944 года старшему лейтенанту Ивану Кожедубу было присвоено звание Героя Советского Союза, на тот момент он успел совершить 146 боевых вылетов и сбить в воздушных боях 20 самолетов противника. Вторую свою звезду он получил в том же году. Он был представлен к награде 19 августа 1944 года уже за 256 совершенных боевых вылетов и 48 сбитых самолетов противника. На тот момент он в должности капитана занимал должность заместителя командира 176-го Гвардейского истребительного авиаполка.

В воздушных боях Ивана Никитовича Кожедуба отличало бесстрашие, хладнокровие и автоматизм пилотирования, которое у него было доведено до совершенства. Возможно, то, что перед отправкой на фронт он провел несколько лет в должности инструктора, сыграло очень большую роль в его будущих успехах в небе. Кожедуб мог легко вести прицельный огонь по противнику при любом положении самолета в воздухе, а также легко выполнял сложные фигуры пилотажа. Будучи отличным снайпером, он предпочитал вести воздушный бой на дистанции в 200-300 метров.

Свою последнюю победу в Великой Отечественной войне Иван Никитович Кожедуб одержал 17 апреля 1945 года в небе над Берлином, в этом бою он сбил два немецких истребителя FW-190. Трижды Героем Советского Союза будущий маршал авиации (звание присвоено 6 мая 1985 года) майор Кожедуб стал 18 августа 1945 года. После войны он продолжил службу в ВВС страны и прошел очень серьезный путь по карьерной лестнице, принеся еще немало пользы стране. Легендарный летчик скончался 8 августа 1991 года, был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Александр Иванович Покрышкин

Александр Иванович Покрышки воевал с самого первого дня войны и до последнего. За это время он совершил 650 боевых вылетов, в которых провел 156 воздушных боев и официально лично сбил 59 самолетов противника и 6 самолетов в группе. Является вторым по результативности асом стран антигитлеровской коалиции после Ивана Кожедуба. В годы войны летал на самолетах МиГ-3, Як-1 и американском P-39 «Аэрокобра».

Цифра сбитых самолетов является весьма условной. Довольно часто Александр Покрышкин совершал глубокие рейды в тыл противника, где ему также удавалось одерживать победы. Однако засчитывались лишь те из них, которые можно было подтвердить наземными службами, то есть по возможности над своей территорией. Таких неучтенных побед только в 1941 году у него могло быть 8. При этом они копились всю войну. Также Александр Покрышкин нередко отдавал сбитые им самолеты на счет своим подчиненным (в основном ведомым), стимулируя их таким образом. В те годы это было довольно распространенным явлением.

Уже во время первых недель войны Покрышкин смог понять, что тактика советских ВВС устарела. Тогда же он начал заносить свои записи на этот счет в записную книжку. Он вел аккуратную запись воздушных боев, в которых принимал участие он сам и его друзья, после чего делал детальный анализ написанного. При этом в то время ему приходилось сражаться в очень тяжелых условиях постоянного отступления советских войск. Позднее он говорил: «Те, кто не воевал в 1941-1942 годах, не знают настоящей войны».

После развала Советского Союза и массированной критики всего, что было связано с тем периодом, некоторые авторы принялись «урезать» количество побед Покрышкина. Связано это было и с тем, что в конце 1944 года официальная советская пропаганда окончательно сделала из летчика «светлый образ героя, главного истребителя войны». Для того чтобы не потерять героя в случайном бою, было приказано ограничить полеты Александра Ивановича Покрышкина, который к тому моменту уже командовал полком. 19 августа 1944 года после 550 боевых вылетов и 53 официально одержанных побед он стал трижды Героем Советского Союза, первым в истории.

Волна «разоблачений», которая нахлынула после 1990-х годов, прошлась по нему еще и потому, что после войны он сумел занять пост Главнокомандующего войсками ПВО страны, то есть стал «крупным советским чиновником». Если же говорить о низком соотношении побед к совершенным вылетам, то можно отметить, что длительное время в начале войны Покрышкин на своем МиГ-3, а затем и Як-1 вылетал на штурмовку наземных войск противника или выполнение разведывательных полетов. Для примера к середине ноября 1941 года летчик выполнил уже 190 боевых вылетов, но подавляющее их большинство - 144 было на штурмовку наземных войск врага.

Александр Иванович Покрышкин был не только хладнокровным, отважным и виртуозным советским летчиком, но и думающим пилотом. Он не боялся выступать с критикой существующей тактики применения истребительной авиации и выступал за ее замену. Дискуссии по этому поводу с командиром полка в 1942 году привели к тому, что летчика-аса даже исключили из партии и направили дело в трибунал. Спасло пилота заступничество комиссара полка и вышестоящего командования. Дело против него прекратили и восстановили в партии. После войны Покрышкин долгое время конфликтовал с Василием Сталиным, что пагубно сказывалось на его карьере. Все изменилось лишь в 1953 году после смерти Иосифа Сталина. В последующем он сумел дослужиться до звания маршала авиации, которое было присвоено ему в 1972 году. Скончался прославленный летчик-ас 13 ноября 1985 года в возрасте 72 лет в Москве.

Григорий Андреевич Речкалов

Григорий Андреевич Речкалов воевал с самого первого дня Великой Отечественной войны. Дважды Герой Советского Союза. В годы войны выполнил более 450 боевых вылетов, сбив в 122 воздушных боях 56 самолетов противника лично и 6 в группе. По другим данным количество его личных воздушных побед могло перевалить за 60. В годы войне летал на самолетах И-153 «Чайка», И-16, Як-1, P-39 «Аэрокобра».

Наверно, ни у одного другого советского летчика-истребителя не было на счету такого разнообразия сбитых машин противника, как у Григория Речкалова. Среди его трофеев были истребители Me-110, Me-109, Fw-190, бомбардировщики Ju-88, He-111, пикирующий бомбардировщик Ju-87, штурмовик Hs-129, самолеты-разведчики Fw-189 и Hs-126, а также такая редкая машина как итальянская «Савойя» и польский истребитель PZL-24, который использовали ВВС Румынии.

Удивительно, но за день до начала Великой Отечественной войны Речкалов был отстранен от полетов по решению врачебно-летной комиссии, у него был выявлен дальтонизм. Но по возвращении в свою часть с этим диагнозом, он все равно был допущен к полетам. Начало войны заставило начальство просто закрыть глаза на этот диагноз, просто проигнорировав его. При этом в 55-м истребительном авиаполку он служил с 1939 года вместе с Покрышкиным.

Этот блистательный военный летчик отличался очень противоречивым и неровным характером. Являя образец решимости, мужества и дисциплины в рамках одного вылета, в другом он мог отвлечься от выполнения основной задачи и так же решительно начать преследование случайного противника, стремясь увеличить счет своих побед. Его боевая судьба на войне тесно переплелась с судьбой Александра Покрышкина. Он летал с ним в одной группе, сменял его на должности командира эскадрильи и командира полка. Сам Покрышкин лучшими качествами Григория Речкалова считал откровенность и прямоту.

Речкалов, как и Покрышкин, воевал с 22 июня 1941 года, но с вынужденным перерывом практически на два года. В первый же месяц боев он на своем устаревшем истребителе-биплане И-153 сумел сбить три самолета противника. Успел полетать он и на истребителе И-16. 26 июля 1941 года во время боевого вылета под Дубоссарами был ранен в голову и в ногу огнем с земли, но сумел привести свой самолет на аэродром. После этого ранения он провел в госпитале 9 месяцев, за это время пилоту сделали три операции. И в очередной раз медицинская комиссия попыталась поставить на пути будущего прославленного аса непреодолимое препятствие. Григория Речкалова отправили служить в запасной полк, который был укомплектован самолетами У-2. Будущий дважды Герой Советского Союза воспринял такое направление, как личное оскорбление. В штабе ВВС округа он сумел добиться того, чтобы его вернули в свой полк, который на тот момент времени назывался 17-м Гвардейским истребительным авиационным полком. Но совсем скоро полк был отозван с фронта для перевооружения на новые американские истребители «Аэрокобра», которые шли в СССР в рамках программы Ленд-лиза. По этим причинам вновь бить врага Речкалов начал лишь в апреле 1943 года.

Григорий Речкалов, будучи одной из отечественных звезд истребительной авиации, прекрасно мог взаимодействовать с другими летчиками, угадывая их намерения и работая вместе группой. Еще в годы войны между ним и Покрышкиным возник конфликт, но он никогда не стремился выплеснуть по этому поводу какой-то негатив или обвинить своего оппонента. Напротив, в мемуарах он хорошо отзывался о Покрышкине, отмечая, что им удалось разгадать тактику немецких летчиков, после чего они начали применять новые приемы: начали летать парами, а не звеньями, лучше использовать для наведения и связи радио, эшелонировать свои машины так называемой «этажеркой».

Григорий Речкалов одержал на «Аэрокобре» 44 победы, больше чем у других советских летчиков. Уже после завершения войны кто-то спросил прославленного летчика, что он больше всего ценил в истребителе «Аэрокобра», на котором было одержано столько побед: мощь огневого залпа, скорость, обзор, надежность мотора? На этот вопрос летчик-ас ответил, что все перечисленное, конечно, имело значение, это были явные достоинства самолета. Но главное по его словам было в радио. На «Аэрокобре» была отличная, редкая в те годы радиосвязь. Благодаря этой связи летчики в бою могли общаться между собой, словно по телефону. Кто-то что-то увидел - сразу все члены группы в курсе. Поэтому в боевых вылетах у нас не случалось никаких неожиданностей.

После завершения войны Григорий Речкалов продолжал свою службу в ВВС. Правда, не так долго как другие советские асы. Уже в 1959 году он ушел в запас в звании генерал-майора. После чего жил и работал в Москве. Скончался в Москве 20 декабря 1990 года в возрасте 70 лет.

Николай Дмитриевич Гулаев

Николай Дмитриевич Гулаев оказался на фронтах Великой Отечественной войны в августе 1942 года. Всего за годы войны совершил 250 боевых вылетов, провел 49 воздушных боев, в которых лично уничтожил 55 самолетов противника и еще 5 самолетов в группе. Такая статистика делает Гулаева самым эффективным советским асом. На каждые 4 вылета у него приходился сбитый самолет или в среднем больше одного самолета на каждый воздушный бой. Во время войны летал на истребителях И-16, Як-1, P-39 «Аэрокобра», большинство своих побед, как и Покрышкин с Речкаловым, он одержал на «Аэрокобре».

Дважды Герой Советского Союза Николай Дмитриевич Гулаев сбил не намного меньше самолетов, чем Александр Покрышкин. Но по результативности боев он намного превзошел и его и Кожедуба. При этом воевал он меньше двух лет. Сначала он в глубоком советском тылу в составе войск ПВО занимался охраной важных объектов промышленности, защищая их от налетов вражеской авиации. А в сентябре 1944 года, его практически в принудительном порядке отправили на учебу в Военно-Воздушную академию.

Свой самый результативный бой советский летчик совершил 30 мая 1944 года. В одном воздушном бою над Скулени ему удалось сбить сразу 5 вражеских самолетов: два Me-109, Hs-129, Ju-87 и Ju-88. Во время боя он был сам серьезно ранен в правую руку, но сконцентрировав все свои силы и волю, смог довести свой истребитель до аэродрома, истекая кровью, совершил посадку и уже, зарулив на стоянку, потерял сознание. Летчик пришел в себя только в госпитале после операции, здесь же он узнал о присвоении ему второго звания Героя Советского Союза.

Все время, пока Гулаев был на фронте, он воевал отчаянно. За это время он успел совершить два успешных тарана, сумев после этого посадить свой поврежденный самолет. Несколько раз за это время был ранен, но после ранений неизменно возвращался назад в строй. В начале сентября 1944 года летчика-аса в принудительном порядке отправили на учебу. В тот момент исход войны всем уже был ясен и прославленных советских асов старались беречь, в приказном порядке отправляя в Военно-Воздушную академию. Таким образом, война неожиданно закончилась и для нашего героя.

Николая Гулаева называли ярчайшим представителем «романтической школы» ведения воздушного боя. Зачастую летчик отваживался на совершение «нерациональных действий», которые шокировали немецких летчиков, но помогали ему одерживать победы. Даже среди других далеко неординарных советских летчиков-истребителей фигура Николая Гулаева выделялась своей колоритностью. Только такой человек, обладающий беспримерной отвагой, сумел бы провести 10 сверхрезультативных воздушных боев, записав две своих победы на успешный таран самолетов противника. Скромность Гулаева на людях и в своей самооценке диссонировала с его исключительно агрессивной и настойчивой манерой ведения воздушного боя, а открытость и честность он с мальчишеской непосредственностью сумел пронести через всю свою жизнь, сохранив до конца жизни и некоторые юношеские предрассудки, что не помешало ему дослужиться до звания генерал-полковника авиации. Прославленный летчик скончался 27 сентября 1985 года в Москве.

Кирилл Алексеевич Евстигнеев

Кирилл Алексеевич Евстигнеев дважды Герой Советского Союза. Как и Кожедуб начал свой боевой путь сравнительно поздно, только в 1943 году. За годы войны совершил 296 боевых вылетов, провел 120 воздушных боев, лично сбив 53 самолета противника и 3 в группе. Летал на истребителях Ла-5 и Ла-5ФН.

Почти двухлетнее «запоздание» с появлением на фронте было связано тем, что летчик-истребитель страдал язвенной болезнью желудка, а с этим заболеванием на фронт не допускали. С начала Великой Отечественной войны он работал инструктором в летной школе, а после этого перегонял ленд-лизовские «Аэрокобры». Работа инструктором дала ему очень много, как и другому советскому асу Кожедубу. При этом Евстигнеев не переставал писать рапорты командованию с просьбой отправить его на фронт, в результате они все-таки были удовлетворены. Свое боевое крещение Кирилл Евстигнеев получил в марте 1943 года. Как и Кожедуб он воевал в составе 240-го истребительного авиационного полка, летал на истребителе Ла-5. В первый же свой боевой вылет 28 марта 1943 года одержал две победы.

За все время войны неприятелю так и не удалось сбить Кирилла Евстигнеева. Но вот от своих ему досталось дважды. Первый раз увлекшийся воздушным боем пилот Як-1 врезался в его самолет сверху. Летчик Як-1 тут же выпрыгнул из самолета, лишившегося одного крыла, с парашютом. А вот Ла-5 Евстигнеева пострадал меньше, и ему удалось дотянуть самолет до позиций своих войск, посадив истребитель рядом с окопами. Второй случай более загадочный и драматичный произошел над своей территорией в отсутствии в воздухе самолетов противника. Фюзеляж его самолета прошила очередь, повредив Евстигнееву ноги, машина загорелась и вошла в пике, а летчику пришлось прыгать из самолета с парашютом. В госпитале врачи склонялись к тому, чтобы ампутировать пилоту стопу, но он нагнал на них такого страху, что те отказались от своей затеи. А уже через 9 дней летчик сбежал из госпиталя и с костылями добирался до расположения своей родной части 35 километров.

Кирилл Евстигнеев постоянно наращивал количество своих воздушных побед. До 1945 года летчик опережал Кожедуба. При этом врач части периодически отсылал его в госпиталь подлечивать язву и раненную ногу, чему летчик-ас страшно противился. Кирилл Алексеевич был тяжело болен еще с предвоенных времен, в своей жизни он перенес 13 хирургических операций. Очень часто прославленный советский летчик летал, превозмогая физическую боль. Евстигнеев, что называется, был одержим полетами. В свободное время он старался натаскивать молодых летчиков-истребителей. Был инициатором проведения учебных воздушных боев. По большей части его противником в них оказывался Кожедуб. При этом Евстигнеев был начисто лишен чувства страха, даже в самом конце войны хладнокровно шел в лобовую атаку на шестипушечные «Фоккеры», одерживая над ними победы. Кожедуб так отзывался о своем боевом товарище: «Летчик-кремень».

Войну гвардии капитан Кирилл Евстигнеев закончил штурманом 178-го Гвардейского истребительного авиаполка. Последний свой бой летчик провел в небе Венгрии 26 марта 1945 года, на своем уже пятом за войну истребителе Ла-5. После войны продолжил службу в ВВС СССР, в 1972 году ушел в отставку в звании генерал-майора, жил в Москве. Скончался 29 августа 1996 года в возрасте 79 лет, похоронен на Кунцевском кладбище столицы.

Источники информации:

http://svpressa.ru

http://airaces.narod.ru

http://www.warheroes.ru

В первый день Великой Отечественной войны 22 июня 1941 г. советские летчики проявили чудеса героизма.

Таран - оружие героев. Плакат периода Великой Отечественной войны.

Художник А. Волошин.

На рассвете (в 04:25) 22 июня 1941 г. свой первый и последний бой в небе над Ровенской областью принял заместитель командира эскадрильи 46-го истребительного авиационного полка старший лейтенант И.И. Иванов.

Поднятый по тревоге, он совершил вылет во главе звена истребителей И-16 на перехват вражеской авиагруппы (от 6 до 9 бомбардировщиков Не-111), приближавшейся к аэродрому Млынов. В ходе стремительной атаки наши летчики подбили один из немецких бомбовозов. Остальные, сбросив беспорядочно бомбы, повернули назад. При возвращении на свой аэродром Иванов заметил прямо по курсу очередной немецкий бомбардировщик. Не раздумывая, советский летчик пошел на сближение с ним. К этому времени у него закончились боеприпасы, и было на исходе горючее. Несмотря на плотный пулеметный огонь противника, советский летчик сумел настичь вражеский самолет и таранным ударом сбить его. Очевидцы, наблюдавшие таран с земли, отметили, что немецкий летчик видел зашедший ему в хвост советский истребитель и, пытаясь избежать атаки, стал заваливаться на крыло, чтобы уйти в пикирование, но Иванов, сделав горку, рубанул вином по хвостовому оперению бомбардировщика. После тарана И-16 старшего лейтенанта Иванова с сильным креном повело в сторону. От машины что-то отвалилось, но было видно, что летчик пытается управлять сильно поврежденным истребителем и посадить его в поле. Однако в нескольких метрах от земли самолет стал сильно раскачиваться, а затем почти отвесно рухнул вниз. От полученных травм и ранений отважный летчик скончался в госпитале г. Дубно. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа 1941 г. старшему лейтенанту И.И. Иванову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Он оказался единственным из советских летчиков, совершивших 22 июня воздушный таран и удостоенных за этот подвиг высокой награды Родины.

Старший лейтенант |

Старший лейтенант И.И. Иванов Иванов Иван Иванович (8.10.1909 - 22.06.1941), советский военный летчик, старший лейтенант, Герой Советского Союза (1941, посмертно). На военной службе с 1931 г. Окончил 8-ю Одесскую военную авиационную школу пилотов (1934), курсы летчиков-истребителей (1940). Проходил службу красноармейцем (1931 - 1932), летчиком, командиром звена легкобомбардировочного авиационного полка Киевского военного округа (с 1934). Участник походов Красной армии (1939), Советско-финляндской войны (1939 - 1940). Заместитель командира эскадрильи 46-го истребительного авиационного полка (1940). На начало Великой Отечественной войны в прежней должности. Совершил воздушный таран самолета противника в первый день войны, скончался от полученных в воздушном бою ран. |

Трагически закончилась встреча с нашим истребителем и для немецкого бомбардировщика. От удара Не-111, пилотируемый унтер-офицером Х. Вольфайлем (H. Wohlfeilem), потерял управление, врезался в землю и взорвался на своих бомбах (в 5 км от г. Дубно). Весь экипаж при этом погиб (по другим данным - неприятельские летчики, кроме погибшего воздушного стрелка, пропали без вести).

Одним из первых на преднамеренное столкновение с неприятельским самолетом пошел и командир звена 124-го истребительного авиационного полка (иап) младший лейтенант Д.В. Кокорев. На начало войны авиаполк базировался на приграничных аэродромах Высоко-Мазовецк, Ломжа, Белосток (Западный особый военный округ). Для отражения второго воздушного налета (первый налет немецкая авиация осуществила в период с 04:30 по 05:10 22.06.1941 г. без каких-либо потерь) в воздух было поднято несколько групп истребителей МиГ-3. Согласно выписке из журнала боевых действий полка, Д.В. Кокорев взлетел в составе 10 МиГ-3 в 05:10 (по московскому времени). Его целью стал Dо-17Z из штабной эскадрильи немецкой бомбардировочной эскадры KG-2. Расстреляв весь боекомплект (в ходе обстрела экипаж получил ранения различной тяжести), советский летчик принял решение добить вражеский самолет таранным ударом. После успешно выполненной боевой задачи он произвел вынужденную посадку. Однако заслуженная награда обошла героя. По мнению исследователей, младший лейтенант Д.В. Кокорев, увлекшись преследованием немецкого бомбардировщика, покинул свою группу и оставил прикрываемый объект. Позднее он продолжал достойно выполнять свой воинский долг, защищая воздушные подступы к Москве и блокадному Ленинграду. 12 октября 1941 г. Дмитрий Кокорев не вернулся с очередного боевого задания. Всего на тот момент он совершил более 100 боевых вылетов и сбил 4 самолета противника: три лично, один - в группе . За несколько дней до гибели отважного летчика было подписано представление о награждении его орденом Красного Знамени, ставшим, в том числе, признанием его подвига в первый день войны.

Начальник штаба 41-го истребительного авиаполка И.И. Волков ставит задачу младшему лейтенанту Д.В. Кокореву (справа). Белосток, зима 1939-1940 гг.

Утром первого дня войны (в 05:20) свой подвиг в небе совершил заместитель командира эскадрильи 33-го истребительного авиаполка (10-я сад, ВВС 4-й армии, Западный особый военный округ) лейтенант С.М. Гудимов.

В составе на истребителе И-16 эскадрильи он вылетел для отражения налета немецкой авиации (20 бомбардировщиков Не-111 в сопровождении небольшой группы Me-109) на аэродром около г. Кобрин Брестской области. К атаке подключились еще три эскадрильи, возвращавшиеся с боевого патрулирования. В воздушном бою С.М. Гудимов меткой стрельбой сбил вражеский бомбардировщик, второй (из-за отсутствия боеприпасов) поразил таранным ударом. При попытке спастись стропы парашюта летчика зацепились за обломки самолета, что привело к его гибели. Позднее за свой подвиг лейтенант С.М. Гудимов был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (посмертно).

Памятник лейтенанту С.М. Гудимову в г. Пружаны Брестской области, Белоруссия.

________________________

Гудимов Степан Митрофанович (07.11.1913 - 22.06.1941), советский военный летчик, лейтенант. Окончил 7 классов неполной средней школы и школу фабрично-заводского училища, работал слесарем на Сталинградском тракторном заводе. На военной службе с 1934 г. Окончил авиационную школу № 7 Сталинградского Краснознаменного пролетариата. Участник походов Красной армии 1939 - 1940 гг. На начало Великой Отечественной войны заместитель командира эскадрильи 33-го истребительного авиаполка 10-й смешанной авиационной дивизии ВВС Белорусского особого военного округа. В воздушном бою в районе г. Пружаны Брестской области сбил два неприятельских самолета (один из них воздушным тараном). Геройски погиб в первый день войны.

________________________

В схожей ситуации оказался командир звена 12-го истребительного авиационного полка (64 сад, ВВС 12-й армии, Киевский особый военный округ) младший лейтенант Л.Г. Бутелин.

Рано утром 22 июня (05:15, по другим данным - 05:42) по тревоге он вместе с другими дежурными экипажами поднялся на перехват вражеской авиагруппы, направлявшейся на бомбардировку аэродрома Бовшев Станиславского аэроузла. В ходе воздушного боя ему удалось поразить неприятельский Ju-88. Когда закончились патроны он направил свой истребитель И-153 в хвост другого немецкого бомбардировщика и винтом самолета обрубил его. «Юнкерс» потерял управление, повалился на крыло и при падении взорвался. Воздушный таран стоил также жизни советскому летчику. Ввиду малой высоты (до 200 м) он не смог воспользоваться парашютом и погиб. Его тело один из местных жителей д. Немшин Голичинского района Ивано-Франковской области позднее похоронил возле деревни. За свой подвиг младший лейтенант Л.Г. Бутелин награжден орденом Красного Знамени (посмертно).

Помимо отдельных летчиков в первый день войны воздушный таран совершали целые экипажи. В 06:05 экипаж скоростного бомбардировщика (СБ) 86-го ближнебомбардировочного авиационного полка (16 сад, ВВС 5-й армии, Киевский особый военный округ) под командованием лейтенанта Т.С. Малиенко, вылетел с аэродрома «Белая Церковь» во главе звена СБ для отражения налета вражеской авиации на свой аэродром у г. Теребовля Тернопольской области. При обнаружении немецкого «Мессершмитта» Bf.110C-5 предпринял против него «психическую атаку» . При ответном обстреле СБ Т.С. Малиенко загорелся. Экипаж нашего самолета принял единое решение - идти на таран. При столкновении в воздухе обе машины превратились в груду металла и рухнули на землю. Лейтенант Малиенко, штурман С.И. Катин и стрелок-радист Н.Д. Петров ушли в бессмертье.

Практически в то же время в воздушную схватку с врагом вступил командир звена 10-го истребительного авиационного полка лейтенант В.С. Лобода (Прибалтийский особый военный округ). Поднявшись в 06:30 второй раз за утро в воздух на истребителе И-16 в составе эскадрильи, в районе г. Шауляй (Литва) на высоте 2 км наши летчики обнаружили группу вражеских бомбардировщиков Ju-88 в сопровождении истребителей Me-109. Звено Лобода атаковало самолеты охранения. Вскоре командир звена записал на свой счет первую воздушную победу. Во второй атаке, выручая товарища (официальная версия), таранил другой вражеский истребитель и сам при этом погиб.

В ходе налета большой группы самолетов противника на единственно сохранившийся аэродром Черлены (45 км юго-западнее г. Лида) 11-й смешанной авиационной дивизии в воздух успели поднять лишь звено СБ под командованием капитана А.С. Протасова (16-й скоростной бомбардировочной авиаполк). Оно тут же вступило в неравный бой с превосходящими силами противника. Огнем из автоматического оружия экипажу Протасову удалось сбить истребитель охранения, следующей целью стал ведущий эскадрилью многоцелевой истребитель Ме-110. В плотном скоплении вражеских самолетов нашему СБ не было возможности маневрировать и он на полном ходу врезался в неприятельский «Мессершмитт». Оба самолета рассыпались на куски. Вместе с капитаном А.С. Протасовым геройски погибли штурман старший лейтенант А.К. Яруллин и стрелок-радист сержант А. Бессарабов. Позднее новый командир 11-й смешанной авиадивизии дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации Г.П. Кравченко представил Протасова к награде, однако вопрос о награждении героя так и остался только на бумаге.

Капитан А.С. Протасов |

Протасов Анатолий Сергеевич , советский военный летчик, капитан (1940). Окончил курс Комвуза (1931), военно-теоретическую школу летчиков Ленинградского военного округа (1933), 3-ю военную школу летчиков и летчиков-наблюдателей ЛенВО (1935). Проходил службу в должностях: младший летчик 15-й авиационной эскадрильи 4-й тяжелой авиационной бригады БВО (1935-1937), командир корабля той же бригады (1937-09.1939), командир отряда 16-го тяжелого авиаполка Калининского ВО, и.д. помощника командира 16-го скоростного авиационного полка (09.1939 - 11.1940), командир 1-й эскадрильи того же полка (с 11.1940). Участник Советско-финляндской войны (1939-1940). На начало Великой Отечественной войны в прежней должности. Погиб в воздушном бою, совершив в составе экипажа воздушный таран самолета противника. |

Благополучным исходом завершился воздушный таран, который совершил командир звена 126-го истребительного авиационного полка (9-я сад, Западный особый военный округ) младший лейтенант Е.М. Панфилов. Утром 22 июня (08:30) в воздушном бою над своим аэродромом в районе д. Боцки (под г. Белостоком, Белоруссия) совершил таран вражеского истребителя Ме-109. Несмотря на ранение, летчик приземлился на парашюте и около 20 дней провел в госпитале. Позднее воевал на Западном, Юго-Западном, Южном, Брянском, Сталинградском, Юго-Восточном фронтах. Всего совершил 286 боевых вылетов, провел 33 воздушных боя, в которых сбил лично 5 и в составе группы не менее 1 самолета противника. Награжден орденом Ленина и двумя орденами Красного Знамени. Представлялся к званию Героя Советского Союза. Погиб в воздушном бою 12 августа 1942 г.

Около 10:00 22 июня 1941 г. вблизи уже упоминавшегося аэродрома Черлены свой подвиг совершил заместитель командира 1-й эскадрильи по политической части 127-го истребительного авиационного полка (11-я сад, Западный особый военный округ) старший политрук А.С. Данилов. Ранее, в первом бою, ему удалось сбить немецкий самолет. Потом последовала череда новых воздушных схваток. При отражении налета на аэродром 16-го скоростного бомбардировочного авиационного полка неприятельской бомбардировочной группы Данилов, получивший несколько пулевых ранений, совершил таран вражеского Me-110 и сбил его. Несмотря на поврежденный самолет, сумел благополучно посадить его у д. Черлены Скидельского района. Определенное время считалось, что старший политрук Данилов погиб. 8 июля 1941 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении его орденом Ленина (посмертно). После длительного лечения в госпитале заслуженная награда нашла героя. Гвардии подполковник А.С. Данилов прошел всю войну, завершив ее в поверженном Берлине в должности командира авиационного полка. В августе 1945 г. в составе Забайкальского фронта участвовал в войне с Японией. Всего в ходе военных действий совершил 134 боевых вылета, в воздушных боях сбил 9 самолетов противника лично и 1 - в составе группы. Он единственный кто дожил до Победы из всех летчиков, совершивших воздушный таран в первый день Великой Отечественной войны.

Старший политрук А.С. Данилов |

Данилов Андрей Степанович (1910 - 1964), советский военный летчик, гвардии подполковник. Окончил 3-ю Оренбургскую военную авиационную школу летчиков и летнабов им. К.Е. Ворошилова. В годы Великой Отечественной войны: заместитель командира 1-й эскадрильи по политической части 127-го истребительного авиационного полка. Совершил один из первых воздушных таранов в войне (22.06.1941). Заместитель командира 18-го гвардейского истребительного полка по политической части, командир 168-го истребительного авиационного полка (с 07.1943). Участник Советско-японской войны (1945). В послевоенный период работал в управлении сельского хозяйства. |

Жаркие воздушные бои утром 22 июня 1941 г. завязались над легендарной Брестской крепостью, ставшей «крепким орешком» для противника. В районе 10:00 четверка истребителей И-153 под командованием капитана Н.П. Мажаева (123-й истребительный авиационный полк) вступила в бой с 8 истребителями противника Me-109. Нашим летчикам удалось сбить два неприятельских самолета, третий таранным ударом уничтожил командир звена лейтенант П.С. Рябцев. Израсходовал в бою весь боезапас, он, не считаясь с опасностью, повел свой самолет на фашистского стервятника и таранил его . Сумел выбраться из поврежденной машины и приземлился на парашюте. Этот подвиг, к сожалению, не был оценен по достоинству. В дальнейшем П.С. Рябцев воевал на Ленинградском фронте и погиб в одном из воздушных боев с превосходящими силами противника. В мае 1965 г. он был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (посмертно).

В первый день войны (около 11:00) у г. Гродно воздушный таран совершил летчик 127-го истребительного авиационного полка (11-я сад, Западный особый военный округ) лейтенант А.И. Пачин. На своем истребителе И-153 он таранным ударом сбил неприятельский бомбардировщик (ошибочно считается Ju-87) и сам погиб.

Презрев смерть, пошел на таран вражеского бомбардировщика Ju-88 летчик 62-го штурмового авиационного полка лейтенант И.И. Ковтун. В воздушном бою (12:00 22.06.1941 г.) у с. Лисятичи Стрыйского района Львовской области, израсходовав все боеприпасы, советский пилот таранным ударом своего И-153 уничтожил вражеский самолет (предположительно из состава 51-й бомбардировочной эскадры) .

_________________________

Ковтун Иван Игнатьевич (1915 - 22.06.1941), советский военный летчик, лейтенант. В 1939 г. окончил Чугуевскую военную авиационную школу летчиков. На начало Великой Отечественной войны летчик 62-го истребительного авиационного полка 63-й смешанной авиадивизии 26-й армии Киевского Особого ВО, парторг полка. В ходе воздушного боя у с. Лисятичи Львовской обл. совершил один из первых воздушных таранов в Великой Отечественной войне. В ходе боя погиб.

_________________________

Свой подвиг заместитель командира эскадрильи 127-го истребительного авиационного полка старший лейтенант П.А. Кузьмин совершил при шестом по счету боевом вылете первого дня войны, сбив ранее один самолет противника. В 13:00 в ходе воздушного боя в районе с. Каменка Гродненской области, расстреляв весь боекомплект, будучи тяжело раненным, принял решение таранить вражеский истребитель Me 109. Трижды врагу удавалось увернуться, но в четвертой попытке Кузьмин настиг противника и нанес удар. Сам погиб при совершении тарана. По оценке специалистов, наш летчик подбил самолет, пилотируемый командиром JG-27 майором Вольфгангом Шелльманом (Wolfgangоm Schellmannom), одним из лучших немецких летчиков, кавалером Рыцарского креста и Золотого испанского Креста с мечами и бриллиантами. На его счету имелось 25 сбитых самолетов (в том числе один И-16, уничтоженный утром 22 июня). Ему удалось спастись на парашюте, но немецкий ас стал жертвой местных жителей, не особо жалующих вражеских летчиков .

Старший лейтенант П.А. Кузьмин Старший лейтенант П.А. Кузьмин

|

Кузьмин Петр Александрович (16.08.1908 - 22.06.1941), советский военный летчик, старший лейтенант. Учился на рабфаке при Куйбышевском планово-экономическом институте, окончил Энгельскую и Борисоглебскую школы летчиков. Проходил службу в 102-м стрелковом полку (командиром отделения), 48-м и 72-м истребительных авиационных полках. Участник военного конфликта на оз. Хасан (1938) и Советско-финляндской войны (1939-1940). На начало Великой Отечественной войны заместитель командира эскадрильи 127-го истребительного авиационного полка. Совершил один из первых воздушных таранов в войне, в ходе которого погиб. |

По отдельным источникам в первый день Великой Отечественной войны воздушный таран совершил еще ряд советских летчиков: старшие лейтенанты А.И. Мокляк, В.И. Сиволобов, лейтенант Н.П. Ерошин, младший лейтенант Д.В. Рокиров.

Памятник старшему лейтенанту А.И.Мокляку в с. Кубей Болградского р-на Одесской обл., Украина.

__________________________

Мокляк Александр Игнатьевич , советский военный летчик, старший лейтенант. После окончания в 1932 г. ФЗУ при Полтавском паровозоремонтном заводе работал кузнецом и учился на рабфаке при Харьковском институте инженеров железнодорожного транспорта. В 1934 г. по спецнабору направлен в 9-ю школу военных летчиков, после окончания которой в 1937 г. распределен в 47-й истребительный авиационный полк (иап) Ленинградского ВО. В 1940 г. переведен в 67-й иап Одесского военного округа на должность командира авиазвена. На начало Великой Отечественной войны заместитель командира звена 4-й эскадрильи 67-го истребительного авиаполка. В воздушных боях сбил несколько бомбардировщиков противника, один из них таранным ударом. Погиб в ходе воздушного боя.

__________________________

Сиволобов Виктор Иванович, советский военный летчик, старший лейтенант. На начало Великой Отечественной войны командир звена 16-го скоростного бомбардировочного авиационного полка 11-й смешанной авиационной дивизии Белорусского Особого ВО. В районе г. Гродно 22 июня 1941 г. в ходе воздушного боя таранил самолет противника и сам погиб. Ерошин Николай Павлович , советский военный летчик, лейтенант. На военной службе с 1934 г. В 1938 г. окончил Чугуевскую военную авиационную школу летчиков. Проходил службу в 17-м истребительном авиационном полку Киевского особого военного округа. В составе 72-го смешанного авиаполка участвовал в Советско-финляндской войне 1939-1940 гг. С апреля 1940 г. в составе 127-го истребительного авиационного полка 11 смешанной авиадивизии Белорусского Особого ВО. На начало Великой Отечественной войны командир звена того же полка. 22 июня 1941 г. в воздушном бою возле г. Гродно в лобовой атаке таранил истребитель противника и погиб. Рокиров Д.В. [? - ?], советский военный летчик, младший лейтенант. На начало Великой Отечественной войны командир звена 124-го истребительного авиационного полка. Совершил один из первых воздушных таранов в войне (22.06.1941).

___________________________

Следует отметить, что в истории мировых военных конфликтов ХХ - начала XXI в. 22 июня 1941 г. стал днем массового героизма советских летчиков, 22 из которых совершили воздушные тараны вражеских самолетов (лично и в составе экипажей боевых машин).

Алексей Лашков,

старший научный сотрудник Научно-исследовательского

института военной истории Военной академии Генерального

штаба ВС РФ, кандидат исторических наук

___________________________________

Примечания:

Жирохов М.А., Котлобовский А.П. «Иду на таран!». Последний довод «сталинских соколов». М.: Яуза, Эксмо, 2007. С. 92.

Там же. С. 98-99.

Войска противовоздушной обороны страны/ Исторический очерк. М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1968. С. 69-70.

Жирохов М.А., Котлобовский А.П. Указ. соч. С. 108.

Там же.